ROMA – Secondo quanto raccontato da Sam Peckinpah nel libro Se si muovono… falli secchi! di David Weddle (in Italia edito da Minimum Fax) dopo circa venticinque minuti dall’inizio della proiezione quasi un terzo degli spettatori aveva abbandonato la sala. Niente male, no? Era il 25 novembre 1971 e, a Londra, si teneva la prima mondiale di Cane di paglia. Il motivo di questo fuggi-fuggi generale? La violenza di cui era permeato il racconto. Talmente densa tra le maglie narrative che, al momento dell’uscita in sala, i membri delle comunità religiose di St. Buryan e di Morvah – i luoghi delle riprese – si dissociarono immediatamente dall’opera ritenendola incoerente con i propri valori morali.

La censura irlandese compì tagli tali da smembrarla di intere sequenze. Non solo: il British Board of Film Censors (BBFC) addirittura ne vietò la distribuzione in Home Video nel territorio inglese dal 1984 (anno di morte di Peckinpah) sino al 2002. Nel 1987 la 20th Century Fox – che ne curò la distribuzione globale – fece un timido tentativo (in tutto saranno sette, in vent’anni). Il BBFC rispose picche. Tante erano le preoccupazioni in terra britannica dopo il celebre e sanguinoso Massacro di Hungerford (avvenuto il il 19 agosto 1987, quando Michael Robert Ryan, antiquario e tuttofare disoccupato, uccise sedici persone) che un film come Cane di paglia sarebbe potuto inavvertitamente diventare un pericoloso cerino in forma filmica.

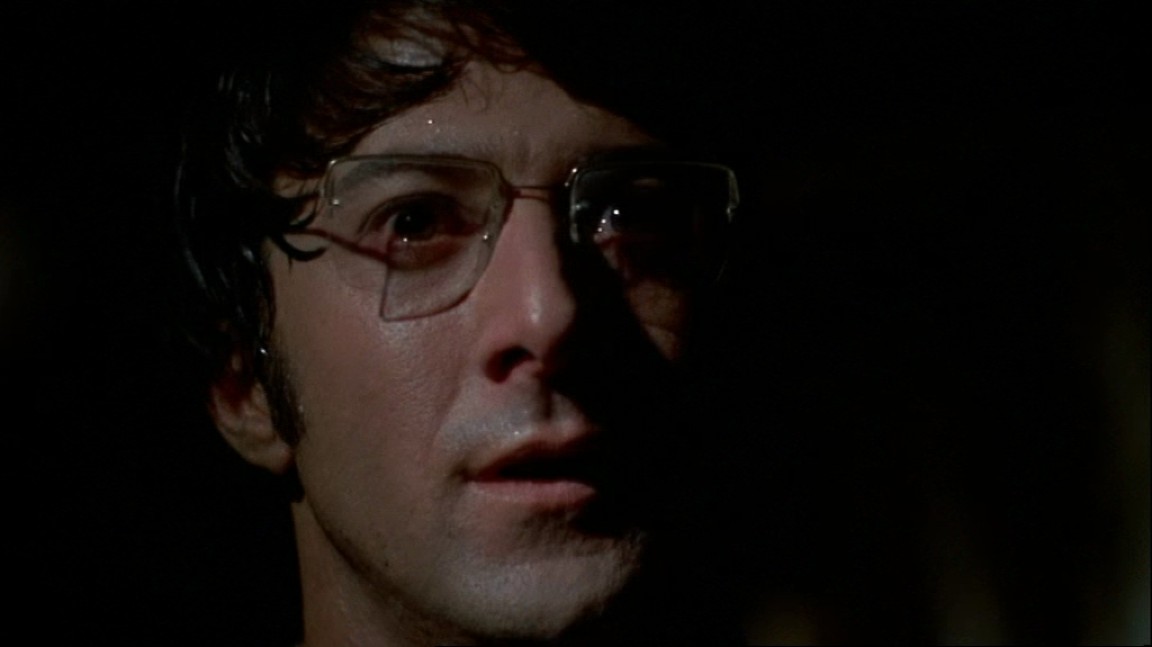

Gli stessi critici dell’epoca accusarono Peckinpah di esaltazione della violenza. Nello specifico parliamo di: apologia del fascismo, linciaggio, vigilantismo, violenza privata, crudeltà verso gli animali, sadismo misogino, sciovinismo maschilista, e mitizzazione dello stupro. Criticità quest’ultima ascrivibile alla valenza della scena-madre di Cane di paglia: lo stupro prolungato di Amy (Susan George) – la moglie del protagonista David (Dustin Hoffman) – da parte dell’ex-fidanzato Charlie (Del Henney). L’oggetto della critica sta nella resa del momento, espresso da Peckinpah in una pericolosa esaltazione del predominanza maschile, a cui fa corrispondere un godimento della vittima che è pura approvazione dell’ignobile atto. Una sequenza che, al pari del burro in Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci (qui per il nostro Longform), fece scalpore già nel pieno della lavorazione.

La stessa George fu infatti sul punto di licenziarsi quando seppe che Peckinpah avrebbe voluto mostrare l’atto in modo esplicito e senza filtri. Su consiglio della giovane attrice, il regista lavorò di montaggio forsennato ponendo il focus filmico sul trauma di Amy piuttosto che sull’atto in sé. Scelse infatti di concentrarsi maggiormente sugli occhi e sul viso, piuttosto che sulla nudità del corpo. Non abbastanza comunque da aggirare le polemiche che sarebbero arrivate di lì a poco. Nemmeno Hoffman sembrava particolarmente convinto da Cane di paglia. Nonostante la sua rapida ascesa lo avesse imposto come variegato volto attoriale new-hollywoodiano (Il laureato, Un uomo da marciapiede, Piccolo grande uomo), non era mai stato un grande fan dei film violenti.

Negli anni successivi ammise serenamente di aver accettato il ruolo del pacifico e freddo matematico David unicamente per soldi. Eppure seppe leggerci qualcosa tra le fila dell’arco narrativo disegnato da Peckinpah, come una scintilla di curiosità artistica. Uno sviluppo causticamente poetico in quell’atteggiamento passivo e remissivo che l’ambiente sociale britannico – in una crescita esponenziale di violenza fisica e psicologica – finisce con il rendere dolorosamente attivo e intraprendente nella sua furia omicida calcolata-ma-benevola verso i villici aggressori. Proprio per questo oltre cinquant’anni dopo (fu distribuito nei cinema statunitensi il 22 dicembre 1971) non si sbaglia nel definire Cane di paglia, più che un’opera gratuitamente violenta, un’opera violenta ad inerzia invertita, o per meglio dire: un inno filmico all’anti-violenza.

Specie nelle sfumature narrative che muovono il racconto verso il sanguinoso e iconico climax: un agire violento che è puro cinema d’assedio alimentato non da sete di sangue, ma da giustizia e buon senso. Tratto dal romanzo L’assedio di Trencher’s Farm di Gordon M. Williams del 1969 – che lo stesso regista non esitò a definire marcio – Cane di paglia giunse in un momento cruciale nella carriera di Peckinpah. Siamo nel 1970. Con Il mucchio selvaggio e La ballata di Cable Hogue, il regista nativo di Fresno ha suonato la riscossa del revisionismo western all’americana accettando il guanto di sfida degli Spaghetti della Trilogia del dollaro di Sergio Leone e de Il Buono Il Brutto Il Cattivo in particolare.

Il suo dittico, poi divenuto trittico con il western storico-nostalgico Pat Garrett e Billy Kid del 1973 ha raccontato le due facce del crepuscolo del cinema Western: violento e nostalgico quello de Il mucchio, romantico e scanzonato quello di Cable Hodge. Le strade a quel punto erano due: accettare la sfida di Giù la testa con cui avrebbe collaborato con il rivale Leone come produttore, o districarsi nel genere neonato del neo-western/western urbano come Cane di paglia. Scelse la seconda. Solo che in origine non era questa l’opera scelta, bensì Un tranquillo weekend di paura. Lo batté sul tempo John Boorman che ne acquistò per primo i diritti.

Si consolò – si fa per dire – con Cane di paglia, aprendo un filone narrativo inesplorato che tra il 1972 de L’ultimo buscadero e Getaway! e il 1978 di Convoy passando per Voglio la testa di Garcia e Killer Elite diede nuova linfa new-hollywoodiana e vita esplorativa a un cinema sempre più sperimentale e in continuo mutamento. Il grande cinema libero, ribelle e d’intrattenimento insomma, quello colonizzatore della memoria comune…

- REVISIONI | Il laureato, l’inizio della New Hollywood

- LONGFORM | Un tranquillo weekend di paura, il cult di Boorman

- LONGFORM | Rileggere oggi Un uomo da marciapiede

- WESTCORN | Pat Garrett e Billy the Kid, l’addio di Peckinpah

Qui sotto potete vedere il trailer del film:

Lascia un Commento