ROMA – Il 7 marzo 1999, sei giorni dopo aver presentato Eyes Wide Shut in una copia provvisoria destinata alla sola visione della famiglia e delle star del film, Stanley Kubrick si spense nel suo letto, pacificamente, durante la notte, all’età di settant’anni. Le esequie si tennero cinque giorni dopo, a Childwickbury Manor, alla presenza di amici intimi e familiari. Tra questi il giornalista cinematografico Alexander Walker, amico di vecchissima data di Kubrick, che circa un anno dopo lo volle raccontare nei minimi particolari: «La famiglia partecipò coralmente all’organizzazione del funerale di Kubrick, che si svolse nella sua casa. C’erano circa un centinaio di persone e i suoi cani sembravano non capire il motivo di tante presenze e cercavano inquieti l’unica persona che a loro interessava e che inspiegabilmente non era lì».

Lo descrisse come un picnic inglese con violoncellisti, clarinettisti e cantanti che omaggiarono Kubrick accompagnando la cerimonia delle sue composizioni classiche preferite. Una cerimonia intima, senza stampa, caratterizzata, inoltre, dalla presenza di un particolare ritratto: «…Andammo tutti in un grande tendone allestito nel giardino. Lì vidi uno dei pochissimi ritratti di Kubrick, dipinto dalla moglie. Stanley era molto superstizioso riguardo alla propria immagine e non amava essere fotografato né ripreso. Un po’ come certi popoli primitivi, credeva che l’immagine contenesse in qualche modo lo spirito della persona. Guardando il ritratto, ricordo di aver pensato che Christiane doveva averlo fatto proprio in quei giorni. Era inverno e c’era neve sullo sfondo, dietro la finestra, e l’espressione di Kubrick era quella del padrone di casa, di qualcuno che è nel proprio regno». Kubrick fu infine sepolto accanto al suo albero preferito nella tenuta.

Come gente di cinema, alle esequie vi prese parte il regista tedesco Jan Harlan (cognato di Kubrick, è il fratello di Christiane nda) l’ex presidente della Warner Bros Terry Semel, gli attori Nicole Kidman e Tom Cruise che con Eyes Wide Shut condivisero due anni della loro vita con lui, ma soprattutto Steven Spielberg che nel suo discorso in memoria raccontò un aneddoto gustoso e oramai celeberrimo restituitoci in terza persona dalle parole di Walker: «Con Kubrick, Spielberg comunicava preferibilmente via fax e lo aveva convinto a tenere un fax in camera da letto. Ricordava molti momenti in cui era steso sul letto, la notte, e sentiva il rumore del fax che continuava a ricevere interminabili messaggi da Kubrick. Quando Spielberg si sposò con l’attuale moglie, il rumore del fax continuò a tenere loro compagnia finché lei non gli impose di buttare Stanley fuori dalla camera».

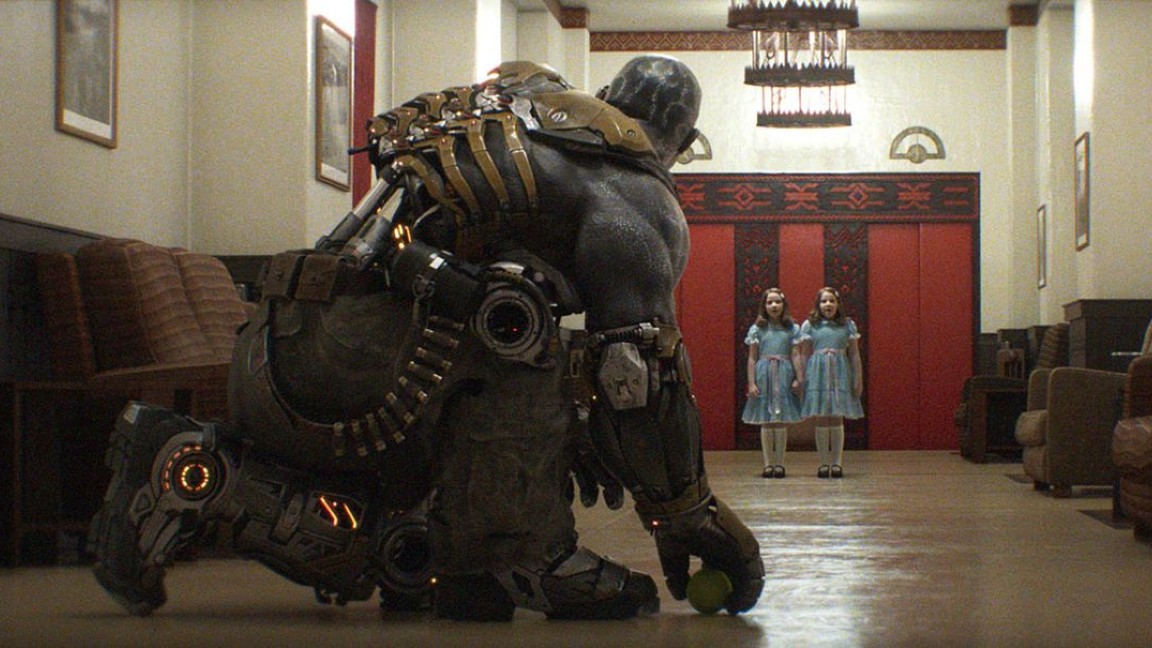

Un’amicizia speciale quella tra Spielberg e Kubrick, iniziata per caso, agli Elstree Studios, nel 1980, durante – rispettivamente – la pre-produzione de Indiana Jones e i Predatori dell’Arca Perduta da una parte e le riprese di Shining dall’altra. Due lavorazioni che finirono con il legarsi l’uno all’altra in modo inscindibile, al punto da condividere lo stesso set, almeno stando alle parole dello stesso Spielberg: «Quando lo conobbi stava giusto finendo di costruire i set per Shining. Ci incontrammo per la prima volta e parlammo molto di film. Mi sarei trasferito sui suoi set per girare I Predatori dell’Arca Perduta quando avesse finito. Quando il suo set venne distrutto, dovemmo prima girare in Francia per dare modo a Stanley di finire per poi lasciarci costruire il pozzo delle anime dove si trovava l’entrata dell’Overlook Hotel, quel famoso salone dove Jack Nicholson batteva a macchina».

Si rividero alla fine delle riprese, con Kubrick che volle conoscere l’io cinematografico di Spielberg a modo suo, con un interrogatorio vestito da cena: «Dopo la fine delle riprese, rividi Stanley e andai a casa sua a Londra per cena e mi chiese: Ti è piaciuto il mio film? Avevo visto una sola volta, Shining, e non mi era piaciuto la prima volta che lo vidi. Da allora l’ho visto venticinque volte, è uno dei miei preferiti, ma non quella volta. Gli parlai di tutto ciò che mi aveva colpito e lui capì subito e disse: Steven, è ovvio che il mio film non ti è piaciuto poi molto. E io: Ho apprezzato molte cose. E lui: Ma forse sono più le altre. Dimmi cosa non ti è piaciuto!». E allora Spielberg iniziò a parlare di Jack Nicholson e del suo Jack Torrance (Spoiler: Non gli era piaciuto un granché).

Non che non apprezzasse Nicholson come attore, ma c’era qualcosa che secondo lui non funzionava nel modo in cui scelse di impostare la recitazione: «Allora gli dissi: Beh, Nicholson è un grande attore, senza dubbio, ho ritenuto che la sua recitazione fosse grandiosa, ma mi ricordava quasi il teatro kabuki giapponese. Disse: Vuoi dire che Jack ha esagerato?. E io dissi: Sì qualcosa del genere». Kubrick si fermò un attimo, poi gli chiese: «Ok, e ora veloce, senza pensarci chi sono i tuoi attori preferiti in assoluto? Dammi qualche nome. Così velocemente dissi: Tracy, Fonda, Stewart, Grant, Gable. E lui: Fermati – disse – Ok, dov’è Cagney in quella lista? E io pensai: Beh, è ai primi posti. Stanley disse: Ah, ma non è tra i primi cinque, non consideri James Cagney uno tra i cinque migliori attori, vedi io sì. Ecco perché il lavoro di Jack é così grandioso.»

Nei successivi vent’anni da quell’incontro agli Elstree Studios e quella cena cinematografica, Spielberg e Kubrick si sono rincorsi, ispirati e influenzati vicendevolmente, a partire da come Schindler’s List abbia influito sulla mancata realizzazione di quel Aryan Papers dalla tematica similare e a lungo elaborato da Kubrick. Dal 1976, per la precisione, anno in cui Kubrick chiese all’autore yiddish Isaac Bashevis Singer di collaborare per un film sull’Olocausto così definito dallo stesso scrittore: «Kubrick cercava una struttura drammatica che comprimesse le complesse e vaste informazioni nella storia di un individuo e che questa rappresentasse l’essenza di questo inferno creato dall’uomo», ma non se ne fece nulla. Quasi quindici anni e un Full Metal Jacket dopo, Kubrick entrò in pre-produzione con Aryan Papers. Il primo draft della sceneggiatura raccontava la storia di un ragazzo e di sua zia mentre si nascondono dal regime nazista, in Polonia, fingendo di essere cattolici.

Nel cast Joseph Mazzello nel ruolo del ragazzino protagonista, e una fra Uma Thurman, Johanna ter Steege e Julia Roberts per quello della zia. Di Aryan Papers, Kubrick fece perfino il location scouting, tra Brno e Varsavia, assieme al DoP Elemér Ragàlyi. La differenza, purtroppo (o per fortuna nda) la fece proprio Schindler’s List. Secondo Christiane, il motivo alla base era che il progetto dell’amico Spielberg gli fece capire di essere inadatto a realizzare un film veramente accurato e profondo sull’Olocausto. Nonostante tutto, però, aveva una visione tutta sua e ben definita della premiata pellicola: «Credete che quel film riguardi l’Olocausto, vero? No, era solo una questione di successo. L’Olocausto riguardava lo sterminio di 6 milioni di ebrei. Schindler’s List riguarda seicento persone che non furono uccise». In qualche modo ne fu condizionato, e nel miglior senso possibile, perché era di questo che era fatto il loro rapporto.

A detta di Spielberg, infatti: «Ogni conversazione telefonica era un’ispirazione per me: a Stanley piacevano le informazioni, gliele fornivo spesso. Conoscendolo ho capito la dinamica del nostro rapporto, Stanley mi dava consigli, collaborava con me io gli raccontavo una storia che volevo dirigere e lui mi faceva domande difficili: Cosa c’è di interessante? Perché vorresti fare quel film? Mi sembra molto noioso. Come puoi renderlo interessante? Perché dobbiamo raccontare ogni storia allo stesso modo? Ti spingeva continuamente. Mi ha dato lo stesso, se non più di quanto avrei potuto offrirgli io. Prima mi ha dato i suoi film, poi la sua amicizia, che voleva dire anche il suo tempo. La prima cosa che rende Kubrick speciale è il fatto che era un camaleonte: non ha mai fatto lo stesso film due volte, ogni singolo film è un genere diverso, un periodo diverso, una storia diversa, un rischio diverso».

Poi, una confessione, che in qualche modo getta uno sguardo su ciò che sarebbe potuto essere il Kubrick degli anni Duemila: «Negli ultimi anni della sua vita continuava a dire: Voglio cambiare la forma, voglio fare un film che cambia la forma. E io: Stanley, ma non l’hai già fatto con 2001: Odissea nello Spazio? Mi disse: Solo un po’, ma non abbastanza. E continuava a cercare modi diversi di raccontare le storie». Ed è da qui che parte il viaggio di A.I. – Intelligenza Artificiale del 2001, o del perfetto punto di contatto tra Kubrick e Spielberg. Una fiaba futuristica ispirata a Supertoys che durano tutta l’estate, racconto di Brian Aldiss e a Pinocchio di Carlo Collodi, su un robot che somiglia e che si comporta come un bambino e dei suoi sforzi per diventare un bambino vero. Kubrick propose a Spielberg di lavorarci assieme nel 1995.

Di telefonata in telefonata, infatti, Kubrick realizzò che un concept dalle simili inerzie narrative – pitchato agli executives della Warner Bros sotto l’accattivante logline: «Blade Runner incontra L’uomo dei sogni» – sarebbe stato più adatto alla sensibilità di Spielberg che non alla sua. Un paio di settimane prima della sua morte, Kubrick consegnò a Spielberg un corposo trattamento di novanta pagine comprensivo di storyboard su cui Spielberg andò poi a delineare lo script definitivo. Un progetto da lui definito come: «Un progetto di Kubrick, approcciato alla Kubrick, dalla filosofia Kubrick, generato da Kubrick e portato in scena da me». In tal senso, contrariamente a quanto ci aspetteremmo, gli elementi più dolci della narrazione di A.I. – e quindi tutto il primo atto e il climax – furono tutti delineati dalla penna e dal cuore di Kubrick, quelli più oscuri riconducibili principalmente al corposo secondo atto, invece, da Spielberg.

Come prevedibile, però, non fu affatto facile per Spielberg darvi forma filmica: «Mi sentivo come inibito con A.I., come se fossi guidato da un fantasma» e con essa la necessità di celebrare l’amico seguendone la visione per filo e per segno nelle note che gli lasciò, così da preservarne l’ingegno e l’intuizione. Lo stesso fece con Eyes Wide Shut, di cui supervisionò la post-produzione per la resa del montaggio definitivo. Quel giorno, quel 7 marzo di venticinque anni fa, Spielberg lo visse celebrando Kubrick nell’unica maniera che gli era congeniale: attraverso il cinema. «Quando venni a sapere che Stanley era morto, venne della gente quella sera che doveva venire a cena in ogni caso, e parlammo tutta la sera di Stanley. Ho voluto mostrare loro una scena che per me simboleggiava quanto profondo ed emotivo fosse il cuore di Stanley e quanto potesse amare e mostrare le sue emozioni».

La scena in questione è il finale di Orizzonti di Gloria, così raccontata da Spielberg: «Feci vedere loro l’ultima scena di Orizzonti di Gloria dove Christiane interpreta la prigioniera tedesca che si alza e canta davanti ai soldati francesi e commuove tutti quanti, e mentre i soldati piangevano, piangevamo anche noi guardando l’ultima scena. Non tutto il film, solo quell’ultima scena. Da sola ci toccò tutti. Due persone che non l’avevano mai visto ne rimasero ugualmente colpite. È questo, per me, ciò che rappresenta Stanley come essere umano». Un momento di cinema indimenticabile che in qualche modo racchiude l’essenza stessa del genio Kubrick: geometria, intuizione, poesia, perfezione formale e razionalità emotiva che va a dischiudersi timidamente. O forse, più semplicemente, la stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. Il resto lo fece la presenza scenica di Christiane e di un Kirk Douglas in grande spolvero.

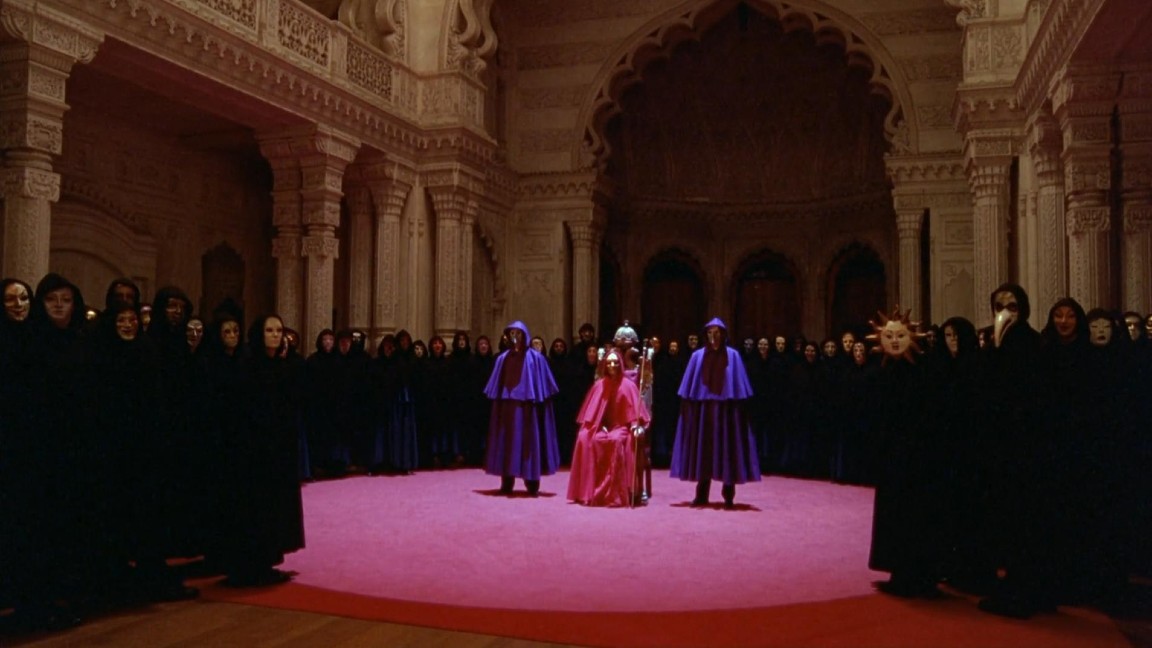

Eppure non fu quella l’ultima volta in cui Kubrick venne omaggiato con e attraverso il cinema da Spielberg. E di certo non sarà nemmeno l’ultima visto che da undici anni Spielberg è impegnato nella resa produttiva del suo Napoleon sogno filmico mancato in formato seriale. Circa diciannove anni dopo, nel 2018, in quel piccolo-ma-grande film di Ready Player One che vide Spielberg personalizzare il quasi omonimo romanzo di Ernest Cline (Player One) infarcendolo di (auto-)citazioni caratterizzate dalla scissione semiotica di significante e (nuovo) significato, c’è un omaggio, un riferimento, che la storia – questa storia di amicizia ventennale fatta di pungolamenti continui, telefonate e stimoli creativi – ci dice essere qualcosa di più. Chiunque ha visto il film, lo sa già, la corsa alla Seconda Chiave degli Altissimi Cinque di Parzival vede gli eroi di Oasis entrare in una versione videoludica dell’Overlook Hotel di Shining.

Ad una visione passiva e spassionata, quella sequenza di Ready Player One è null’altro che l’ennesima citazione di un elenco incalcolabile che saccheggia a piene mani l’immaginario collettivo degli anni Ottanta (c’è perfino Le avventure di Buckaroo Banzai nella quarta dimensione nda). Una seconda visione attiva, però, ce la restituisce come una testimonianza d’affetto. La sequenza Shining di Ready Player One è l’easter egg di un film di easter egg. È il saluto a un amico scomparso e mai dimenticato, l’omaggio alla sua leggenda e alla sua persona, o più semplicemente, il rendere immortale a mezzo filmico – e quindi al cinema, nel cinema e attraverso il cinema – il ricordo vivido di un momento in cui le vite di Stanley Kubrick e Steven Spielberg cambiarono per sempre. Due autori, due geni, due registi, ma soprattutto due grandi amici.

- HOT CORN TV | Un minuto e venticinque anni senza Stanley Kubrick

- LONGFORM | Arancia Meccanica, cinquant’anni dopo

- LONGFORM | Il Dottor Stranamore, Kubrick e la paura atomica

Qui sotto potete vedere un piccolo omaggio al Maestro:

Lascia un Commento