PALERMO – Come disse una volta la seconda moglie Audrey: «Molto prima che Billy Wilder fosse Billy Wilder, si comportava già da Billy Wilder». Prima del successo e degli Oscar c’era infatti Billie Wilder, (sì, in -ie), ragazzo normale per cui il padre Max aveva già programmato una carriera nel mondo dell’avvocatura. Lui no, scelse il giornalismo. Inviato speciale – Cronache da Berlino e Vienna tra le due guerre, a cura di Noah Isenberg e ben tradotto da Alberto Pezzotta (in libreria ora per La nave di Teseo, qui), è la vivida testimonianza di quel periodo. Con un diploma ginnasiale in tasca, il diciottenne Wilder scrisse nel dicembre 1924 alla direzione del Die Bühne chiedendo come potesse diventare giornalista. Anzi, ancor di più: corrispondente estero. Il direttore, molto più pragmatico di lui, lo riportò con i piedi per terra: «Se non conosce perfettamente l’inglese se lo può scordare».

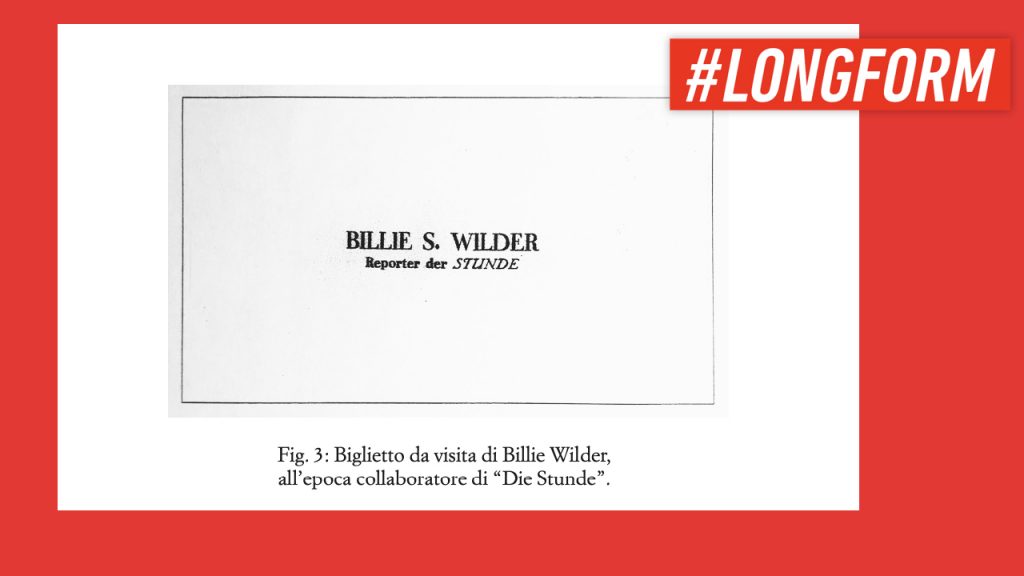

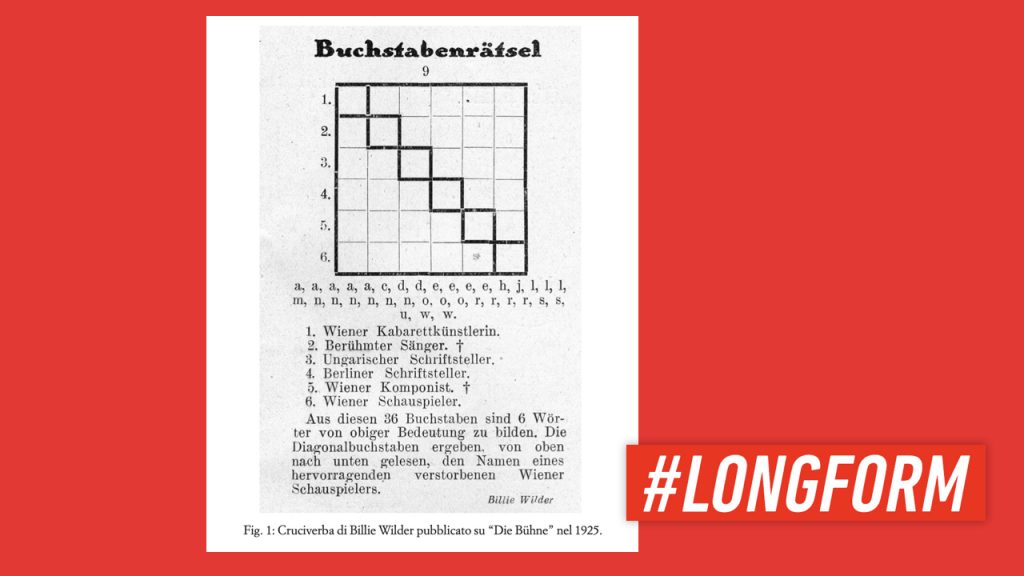

Ma non era tipo da arrendersi Wilder. Nemmeno un mese dopo fece un’improvvisata al Die Bühne arrivando con perfetto tempismo. Colse infatti in flagrante il critico teatrale, un certo Liebstöckl, mentre faceva sesso con la segretaria. Nel rivestirsi lo stesso gli rispose: «È stato fortunato che proprio oggi facessi gli straordinari». Fu l’inizio della carriera da reporter. Un paio di mesi dopo iniziò a scrivere anche per un altro giornale, il Die Stunde. Wilder divenne così testimone di dibattiti, di scandali e crimini, ma anche di recensioni (cinematografiche e teatrali), approfondimenti su celebrità, e perfino collaboratore delle voci del cruciverba. Andava in giro fiero con un biglietto da visita con il suo nome ben stampato: Billie S. Wilder. Di lui il critico viennese Anton Kuh disse: «La professione di Billie è avere un alibi. Qualunque cosa succeda, lui ne ha uno. Dice non essere stato presente neanche alla propria nascita». In questo periodo conobbe Max Reinhardt, Alfred Polgar, Joseph Roth, ma soprattutto un giovane attore ungherese, Laszlo Löwenstein, ovvero Peter Lorre.

A partire da quell’anno, e fino al 1930, Wilder pubblicò decine di articoli da freelance. E anche dopo essersi trasferito da Vienna a Berlino (nel 1926), continuò ad allargare il giro delle collaborazioni prestando la propria penna per il B.Z. – Berliner Zeitung am Mittag e il Berliner Börsen Courier. Scrisse inoltre per Tempo (rivolto principalmente a un pubblico giovanile), e Der Querschnitt (cugino spirituale del The New Yorker). La tipologia di articoli? I cosiddetti feuilleton. Un reportage che si andava ad intrecciare a riflessioni estemporanee. Quello di Wilder era un piglio caustico e personale. Scrittura incisiva, veloce e mutevole nell’adattarsi al differente registro formale che viveva di descrizioni lucidissime con cui passare da ritratti esilaranti e celebrativi di artisti (Grock il clown, le Tiller Girls), itinerari viennesi (Promenaden-Café, Vita a 29 gradi), berlinesi (Rendez-vous a Berlino, Volo notturno a Berlino: come vengono organizzate le linee aeree) e veneziani (Un gelido febbraio a Venezia, Nel Vecchio Mondo: dove nacque Cristoforo Colombo) nella terza persona de Il viaggiatore, a sferzanti quadri di critica sociale (L’arte della menzogna), nostalgici (Perché i fiammiferi non hanno più l’odore di una volta), sino a spassosi e micidiali aneddoti autobiografici resi in una dissacrante e auto-ironica prima persona.

Come in Cameriere, un ballerino per favore!, dove raccontava dei suoi esilaranti natali da ballerino a pagamento; Naftalina, con il cappotto impregnato dell’omonimo idrocarburo aromatico e i suoi continui starnuti; La rosa di Gerico, dove era in cerca di un miracolo dando in cambio un fiore miracoloso di cui tutti parlavano; non ultimo il surreale Perfetto ottimista cercasi, forse il più divertente e meglio riuscito. Ecco, è proprio questa la ratio letteraria (e il punto di forza) di questo libro, Inviato speciale. Leggere ognuno di questi feuilleton equivale al ritrovarsi tra le mani la sceneggiatura di un suo film. Gli stessi tempi comici, lo stesso ritmo di parole immaginate sullo schermo. A trasparire è soprattutto la tipica brillantezza con cui, già da scrittore, Wilder guardava a Ernst Lubitsch – o l’Onnipotente come lo chiamava lui – come modello stilistico (protagonista in Inviato speciale di un gustoso aneddoto dal titolo Le scoperte di Lubitsch).

Non solo osservazioni di vita quotidiana comunque. C’è infatti tanto, tantissimo cinema, tra le righe di Inviato speciale. Come in Noi del Film Studio 1929 e Come abbiamo realizzato il nostro film, dove Wilder raccontò il dietro le quinte della realizzazione di Uomini di domenica di Rochus Gliese, Robert Siodmak e Edgar Ulmar del 1930 (la cui sceneggiatura è tratta dal sopracitato Vita a 29 gradi), o in Che cosa serve per fare un film dove con la sua solita irriverenza Wilder passava in rassegna tutti i luoghi comuni del cinema giapponese, spagnolo, francese e americano. Non ultimo un’intera e preziosa sezione (L’arte della recensione breve) di scritti critici su alcune opere del periodo di transizione tra cinema muto e avvento del sonoro (che in Germania arrivò soltanto a metà degli anni Trenta grazie all’innovazione industriale del Tri-Ergon). C’è una chicca però. Il vero tesoro di Inviato speciale è una ferocissima critica a Erich von Stroheim. Sì, proprio il futuro Max von Mayerling di Viale del tramonto.

Al tempo però l’opinione di Wilder del titano registico austriaco era tutt’altro che benevola. Il j’accuse da lui formulato era un attacco su tutta la linea. A partire dal von del cognome e della cacofonia con one/uno riconducibile secondo Wilder ad una capacità produttiva tutt’altro che invidiabile: «Perché Erich von Stroheim viene chiamato ‘Uno’? Perché ogni casa di produzione può girare un solo film con lui, dopodiché fallisce. Da quindici anni continuano a mettergli a disposizione cifre folli, senza dire nulla quando trascina per anni la lavorazione di un film che poi interrompe bruscamente quando si annoia. […] E malgrado ciò se lo tengono, così come si tengono i cactus o i decadenti levrieri». Sotto la scure di Wilder cadde anche il capolavoro di von Stroheim. Quel Greed – Rapacità del 1924 con Gibson Gowland e Zasu Pitts ritenuto dall’autore crudelmente naturalistico: «È deprimente assistere a questo affresco della condizione umana che porta sullo schermo il rovescio di ciò che siamo normalmente abituati a vedere; ma è anche sbilenco e pieno di simboli senza senso». […] «Non ci si rilassa a vedere un film del genere. Ma è sempre un piacere, sia pure diverso dal solito».

Nel punto finale del suo personale j’accuse, Wilder definì von Stroheim un uomo povero: «DeMille, Griffith e Lubitsch non sanno che farsene di tutto quello che guadagnano. Murnau si è comprato uno yacht e vuole passare un anno in crociera nell’Oceano Pacifico. Il ‘puro folle’ di Hollywood – von Stroheim – abita con la famiglia in una casetta e guida una quattro cilindri». Tutt’altro che povera è invece da intendersi Inviato speciale. Un’opera giocosa, riflessiva, e intellettivamente stimolante che nel catapultarci negli anni d’oro dei caffè viennesi e della Berlino “da bere”, getta luce su tutti quei coni d’ombra nella vita di Billie Wilder (o Billy Wilder adesso, se preferite) la cui conoscenza è da intendersi essenziale, se non perfino ontologica, per qualsiasi cinefilo degno di questo nome.

- STREAMING | Rivedere Viale del tramonto? In streaming su CHILI

- LONGFORM | Ma come ripensare oggi L’appartamento?

Lascia un Commento