ROMA – «Lo sapete, ho sempre amato Hollywood, è che non sono mai stato corrisposto» disse Orson Welles a proposito del suo rapporto con l’Industria e di un cinema – quello hollywoodiano – totalmente soggiogato da quell’autentica rivoluzione copernicana di Quarto potere. Opera immensa, immortale ed eterna che nel rileggere la classica linearità hawksiana in favore di un cinema nuovo, deframmentato, popolato di digressioni temporali e suggestioni creative, del tutto privo di punti di riferimento narrativi e infine immerso in quel bianco-e-nero da favola targato Gregg Toland nel costruire il ritratto totalizzante del magnate della stampa Charles Foster Kane, diede il là al cosiddetto cinema moderno americano. Fu in questo contesto di fervore artistico che Welles propose alla RKO Pictures l’ideale seguito di Quarto potere vale a dire L’orgoglio degli Amberson, o per meglio dire: l’altra faccia di Quarto potere.

Un po’ come se lo scenico Kane si guardasse indietro al tempo passato della sua epoca. Un tempo fatto di serenate, tube, giacche, abiti di seta, cavalli e carrozze, che vede dischiudere il cuore nostalgico di quel Welles-autore che nel costruire una grandiosa-ma-tragica saga familiare ventennale restituitaci tutta da occhi e cuore arido della coscienza del racconto – il George Minafer di un grande Tim Holt – vive della decadenza e dei capricci di uomini divinamente ridicoli, incapaci di accettare l’abdicazione del loro status regale e l’incedere sempre più pressante della modernità. Uno straordinario secondo capitolo di una saga ideale sul potere e sul vizio L’orgoglio degli Amberson (lo trovate su Prime Video) su cui François Truffaut ebbe a dire come: «Questo film fu realizzato in evidente antitesi a Quarto potere, come se fosse l’opera di un altro regista che, detestando il primo, volesse dargli una lezione di modestia».

E in effetti c’è della modestia ne L’orgoglio degli Amberson, come fosse un insito ridimensionamento, un minuscolo passo indietro a fronte della grandiosa grandezza filmica di un Quarto potere esageratamente glorioso e imponente nei suoi intenti aggressivi e prodigiosi di destrutturazione narrativa, ma non per demerito di Welles sia chiaro, ma per la RKO che rese la vita impossibile al genio di Kenosha deturpandone la bellezza filmica in post-produzione. Facciamo un passo indietro. Perché per convincere l’allora Presidente della RKO George Schaeder a finanziare L’orgoglio degli Amberson, Welles lo invitò ad una replica della versione radiofonica della Mercury Theatre of the Air di cui prestò voce e carisma alla dimensione caratteriale di George Minafer oltre che come narratore. Un episodio da cui, a posteriori, era chiaro quale piega avrebbe preso la lavorazione del film. Che cosa accadde? Che Schaefer si addormentò nel pieno della trasmissione!

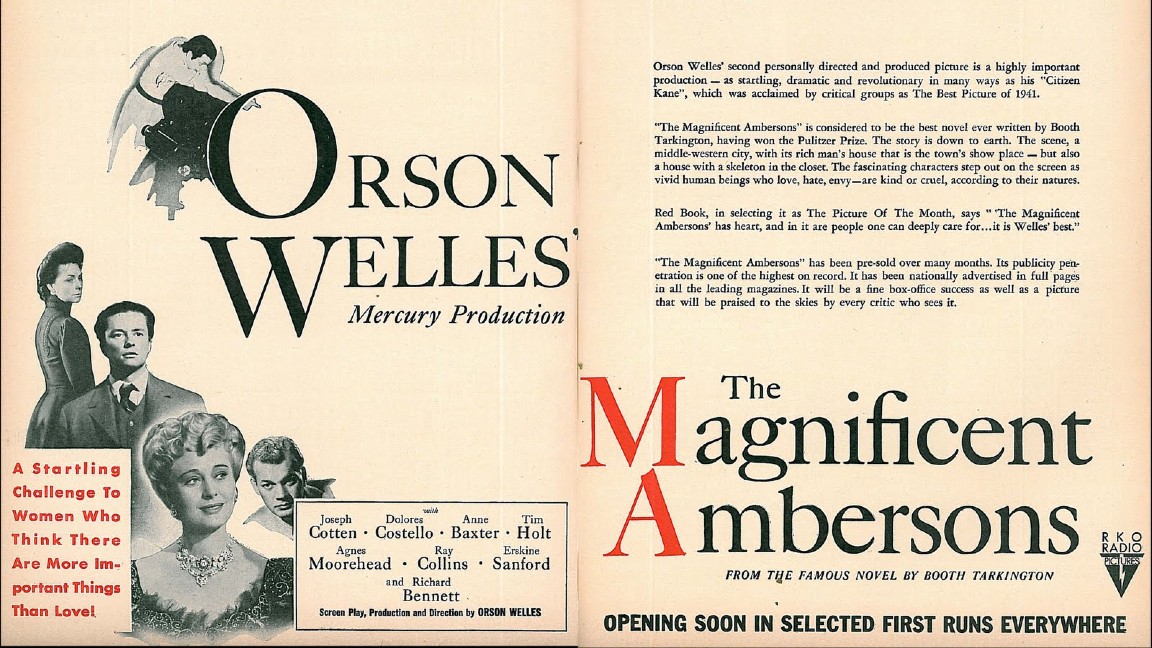

Diede in ogni caso il via libera al progetto per 1 milione e mezzo di dollari. Un attestato di fiducia non da poco per una RKO il cui tetto di spesa si aggirava intorno ai 750.000 dollari. Un azzardo non adeguatamente ripagato però visto che, con i suoi 950.000 dollari al box-office – fu presentato a Los Angeles il 9 aprile 1942 –, L’orgoglio degli Amberson gliene farà perdere loro oltre 600.000. Adattato dall’opera omonima di Booth Tarkington del 1918 sulle fortune in declino di una ricca famiglia del Midwest e sui cambiamenti sociali portati dall’era dell’automobile ispirato, a sua volta, alla vita dell’inventore Richard Head Welles (padre di Orson e grande amico di Tarkington) una grossa parte di quel budget fu destinata alla costruzione della villa degli Amberson, per l’epoca uno dei set più elaborati e costosi con i suoi muri rimovibili così che potessero essere attraversati.

Non a caso infatti, per rientrare dell’investimento compiuto, la RKO riciclerà Villa Amberson come comparto scenografico di due horror a bassissimo costo targati Val Lewton: Il bacio della pantera e Il giardino delle streghe. Della lavorazione de L’orgoglio degli Amberson esiste un curioso aneddoto riportato da Agnes Moorehead, volto e corpo di Fanny Amberson, che nel 1973 al The Dick Cavett Show raccontò del duro lavoro a cui la sottopose Welles nel filmare la climatica sequenza contro la caldaia non-riscalda, o per dirla con le sue parole: «Durante le prove mi chiese di interpretarlo come una ragazzina, poi come una pazza, poi come se fossi ubriaca fradicia, poi con la mente assolutamente vacua, un qualcosa che andava contro tutto quello che avevo preparato. Cosa diavolo vuole? Mi chiesi. Ho recitato la scena undici volte, ognuna con una caratterizzazione diversa».

«Alla dodicesima volta, Welles mi disse: ora falla. Dopo quelle prove la mia interpretazione aveva un po’ di isteria, un po’ di follia, un po’ di infantilità, aveva mescolato tutto nella mia mente, è stato terribilmente eccitante. Se gli mettevi la carriera in mano sapeva modellarti come voleva ed era sempre molto meglio di quanto avresti potuto fare da sola», un entusiasmo – quello per L’orgoglio degli Amberson – ahimè, non condiviso dalla RKO, specie dopo quella prima anteprima a Pomona (California), il 17 marzo 1942 (pochi mesi dopo l’attacco a Pearl Harbor). Il pubblico, composto in gran parte da adolescenti venuti a vedere il musical avventuroso-romantico La fortezza s’arrende di Victor Schertzinger con Dorothy Lamour e un giovanissimo William Holden, prese poco seriamente l’intera faccenda wellesiana per non parlare dei commenti a fine proiezione: «Alla gente piace ridere, non annoiarsi a morte».

Per Schaefer, che definì in una lettera l’anteprima a Pomona come la peggiore esperienza in ventotto anni di carriera – «Mai in tutta la mia esperienza nel settore ho sofferto così tanto come all’anteprima di Pomona» – era chiaro come L’orgoglio degli Amberson, per come l’aveva licenziato provvisoriamente Welles nei suoi 135 minuti di magnificenza filmica, era «Troppo lungo, troppo denso, troppo cupo». C’era un problema però. Perché Welles, impegnato nella contemporanea post-produzione di quel Terrore sul Mar Nero di Norman Foster da lui co-diretto e in cui recitò parte del cast del film, era prossimo a volare in Brasile sotto gli auspici dell’azionista di RKO, il magnate Nelson Rockefeller, per girare l’incompiuto It’s All True al fine di promuovere le relazioni tra Stati Uniti d’America e America Latina in tempo di guerra. Toccò quindi a Robert Wise occuparsi della grana Amberson.

Assemblata una versione di lavorazione di tre ore, Wise volò a Miami per incontrare Welles dove fecero il punto della situazione: sarà l’ultima volta che i due si incontreranno. A causa delle restrizioni sui viaggi in tempo bellico infatti Wise non poté mai recarsi in Brasile per il montaggio finale de L’orgoglio degli Amberson. Entrambi erano dell’avviso però che l’ambiziosa opera wellesiana necessitasse di un minutaggio più contenuto. Lavorando sugli appunti di Welles – che si dice fossero parecchio taglienti dopo la proiezione privata a Miami – Wise licenziò un secondo cut da 132 minuti. Spedita la copia in Brasile, Welles la visionò per poi ordinare un ulteriore taglio da 22 minuti riguardanti, perlopiù, gli sforzi di George Minafer per porre fine alla relazione della madre vedova con Eugene Morgan. Wise obbedì e licenziò un terzo cut da 110 minuti che però, a conti fatti, fu improduttivo.

La RKO infatti non lo approvò mai. Ripristinò i 22 minuti ordinati da Welles, assunse Jack Moss come co-montatore di fiducia e ordinò 50 minuti di tagli di pellicola poi distrutti, si dice, per liberare spazio nel caveau dell’RKO, ma il cui intento era chiaro: impedire a Welles ulteriori modifiche di ritorno dal Brasile. Alla seconda anteprima a Pasadena ebbe un riscontro decisamente più positivo ma fu abbastanza chiaro che dell’originale visione wellesiana ne L’orgoglio degli Amberson di RKO ci fosse ben poco, giusto i contorni registici. Per capire la situazione ambientale, nell’ufficio di Moss era stato installato un telefono collegato direttamente alla camera d’albergo di Welles a Rio de Janeiro. A detta di Cy Endfield, quel telefono Moss non lo sollevò mai, e non solo, ogni telegramma recapitatogli veniva puntualmente stracciato e gettato nella pattumiera. I due, manco a dirlo, non si scambieranno più nemmeno una parola.

Le modifiche più invadenti riguardarono il climax che nella versione originale de L’orgoglio degli Amberson avrebbe visto Eugene far visita a una Fanny ormai chiusa in sé stessa nella nuova casa, una pensione popolata di rumorosi eccentrici. A detta di Welles avrebbe rappresentato un ironico contrappunto alla buona notizia della guarigione di George e alla sua riconciliazione con la figlia di Eugene, intensificato da una panoramica che avrebbe rivelato l’identità della pensione: Villa Amberson convertita! Una scelta diretta verso un finale più felice e fedele all’opera originaria di Tarkington che ruppe del tutto il tono elegiaco della visione wellesiana, o per dirla con le parole dell’autore: «C’era solo un terrore intrinseco per il film pessimista e sapevo che avrei potuto affrontarlo, ma pensavo di avere un film così bello tra le mani, ero assolutamente certo del suo valore, molto più di Quarto potere».

«Ovviamente mi aspettavo clamore per un’immagine che, secondo gli standard americani ordinari, era comunque molto più di quanto chiunque stesse realizzando» disse Welles al riguardo per poi sbottonarsi del tutto nel parlare della versione ufficiale de L’orgoglio degli Amberson da 88 minuti: «L’hanno rimontato con il tosaerba. Mi hanno tradito e non mi hanno mai dato una possibilità, potevo solo mandare telegrammi». Lo incastrarono con quel viaggio in Brasile: «Non potevo lasciare un lavoro dalle sfumature diplomatiche come quello, ero prigioniero della Politica del Buon Vicinato! È questo ciò che lo ha reso un incubo, questo mi ha impedito di poter avere il mio film nelle mie mani». Che poi una copia da 132 minuti del film, quella del secondo cut di Welles/Wise, fu spedita per davvero in Brasile e per molto tempo proiettata in double-bill con Caramba Carmelita: ad oggi, manco a dirlo, introvabile.

Per Welles il finale mancato ha rappresentato una dolce-ma-triste ossessione. Come rivelato a Peter Bogdanovich tra le righe dialogiche de Il cinema secondo Orson Welles (This Is Orson Welles) infatti: «L’orgoglio degli Amberson sarebbe potuto essere molto meglio di Quarto potere. Ho avuto possibilità di finirlo per come lo volevo io ma non l’ho mai potuto fare. L’idea era di prendere gli attori ancora vivi (al tempo) e fare un nuovo finale, vent’anni dopo. Forse in questo modo avremmo potuto ottenere una nuova uscita e permettere a un vasto pubblico di poterlo vedere per la prima volta». L’intenzione di Welles? Ambiziosa e di puro cinema: «Ritrarre un mondo dorato, quasi un mondo di memoria, e mostrare in cosa questo si trasforma con l’avvento dell’automobile e cosa questo distruggeva, non solo la famiglia, ma anche la città. Tutto questo è fuori».

Fu massacrato per ragioni inspiegabili L’orgoglio degli Amberson: «Ciò che rimane sono solo i primi sei rulli, poi una sorta di arbitrario abbassamento del sipario condita da una serie di goffi e rapidi accorgimenti. Il mio intero terzo atto è andato perso a causa di tutti gli armeggi isterici che sono avvenuti». In seguito Welles vide rescisso il contratto con la RKO e poté girare un solo altro film a Hollywood (La signora di Shanghai) prima di essere bollato come autore maledetto. Non riuscì mai a rivederlo nella versione troncata. Questo fino agli anni Ottanta quando il regista Henry Jaglom lo convinse nonostante il suo diktat: «Non mi piace vedere mai i miei film. Mi piace ricordarli meglio di come fossero in realtà».

Ci provò, era sera, in una camera d’albergo, si riunirono un gruppo di amici tra cui il regista di Paper Moon – Luna di carta, lo trasmettevano in televisione. Per la prima ora fu rapito dalle immagini, poi si interruppe: «Da qui in poi diventa il loro film…». Pianse. Gli chiesero di guardare il resto. Ci riuscì. Si dice che abbia pianto per tutto il tempo per poi confessare che, nonostante il finale non abbia funzionato – e come avrebbe potuto del resto! – gli era piaciuto comunque. A conferma di come, nonostante tutto, la forza, la bellezza delle immagini de L’orgoglio degli Amberson – delle sue immagini – non potesse essere mai demolita da un qualsivoglia agire produttivo brutale e privo d’anima.

- LONGFORM | Paper Moon, Peter Bogdanovich e i cinquant’anni di un viaggio

- DOCCORN | Il Mago, un enigma chiamato Orson Welles

- REVISIONI | La Rivoluzione di Quarto Potere

Qui sotto potete vedere il trailer del film

Lascia un Commento