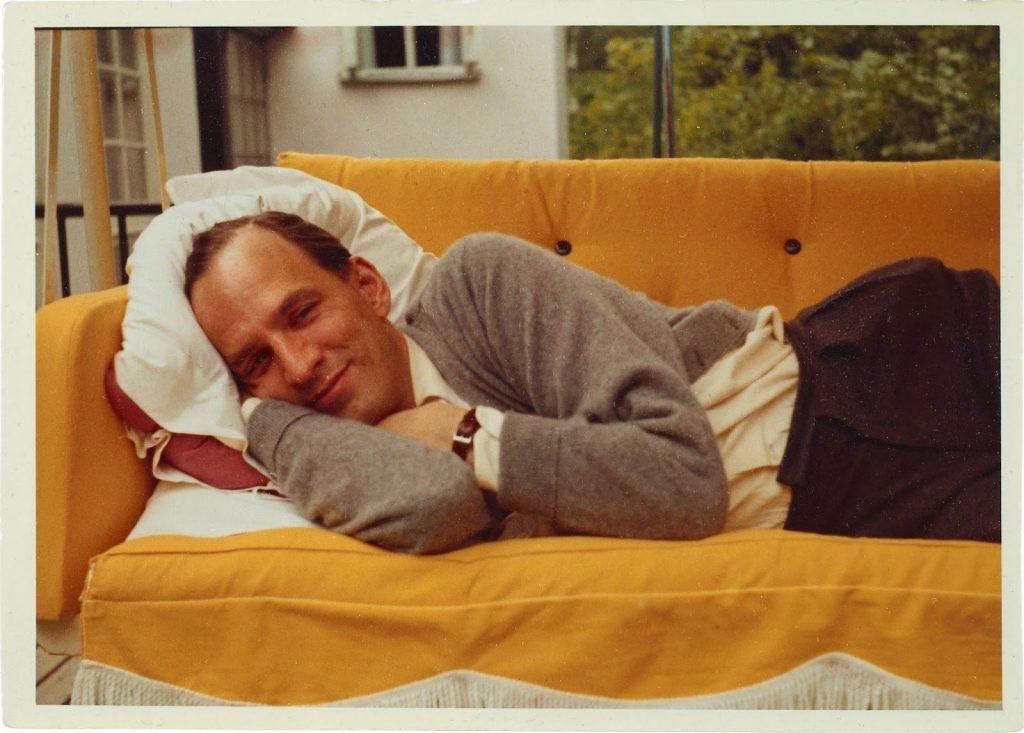

MILANO – Accadde poco più di centosette anni fa, era il 14 luglio del 1918, quando a Uppsala – nel Sud della Svezia – nasceva Ingmar Bergman, destinato a diventare un cineasta tra i più influenti del cinema del Novecento e ancora oggi tra le figure più rilevanti (e citate) della settima arte. Figlio di un pastore luterano e di un’infermiera di Stoccolma, la leggenda narra che il giovane Ingmar si avvicinò, ancor prima che al cinema, al teatro dirigendo svariati spettacoli presso una compagnia filodrammatica universitaria. Nemmeno a dirlo, il talento del giovane apprendista regista non passò inosservato, le proposte di lavoro furono molte e Bergman riuscì presto a riscuotere consenso all’interno dell’intellighenzia svedese. E iniziò il suo viaggio.

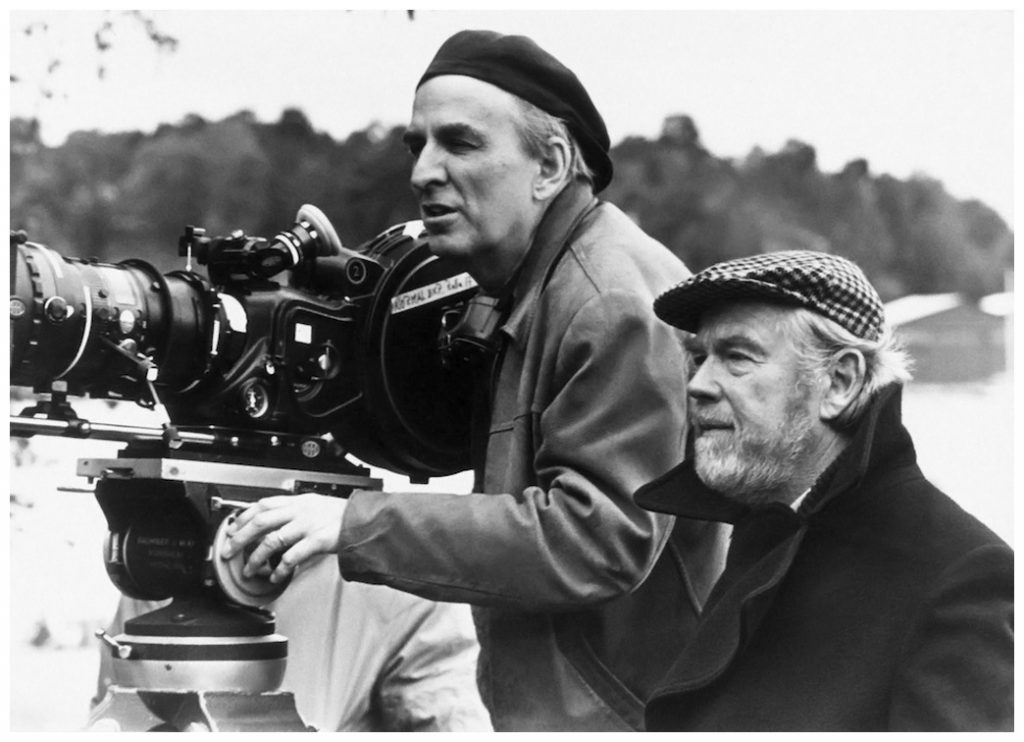

E fin qui, nessun problema. Ma chi era Bergman? E perché un secolo dopo la sua lezione è ancora moderna, in un’era distratta e frenetica come quella attuale? Artista totale, poliedrico, maniacale nella messa in scena e nella cura tecnico-visiva dell’immagina, eppure capace, al tempo stesso, di essere anche raffinato sceneggiatore, scrittore ed autore imprescindibile. Il suo cinema è figlio della cultura luterana – alla quale fu educato dal padre sin dalla più tenera infanzia – ma anche di una particolare sensibilità, di uno sguardo quasi scientifico nello scandagliare l’interiorità umana, i sentimenti, le emozioni, unito spesso proprio all’adozione di tecniche teatrali per intensificare l’attenzione dello spettatore.

Scrive Bergman nella sua autobiografia, Lanterna Magica, in Italia edita da Garzanti: «In realtà io vivo continuamente nella mia infanzia: giro negli appartamenti nella penombra, passeggio per le vie silenziose di Uppsala, e mi fermo davanti alla Sommarhuset ad ascoltare l’enorme betulla a due tronchi, mi sposto con la velocità a secondi, e abito sempre nel mio sogno: di tanto in tanto, faccio una piccola visita alla realtà». Ed è proprio questa dimensione fortemente autobiografica del suo cinema a caratterizzare una carriera copiosa e prolifica, densa di riflessioni sulla natura ultima dell’individuo, sul suo rapporto con il dio-ragno e con la fede. Personale sì, ma in grado di diventare immediatamente universale.

Ma cosa rimane oggi di Bergman? Molto. Tra le opere più emblematiche, che hanno fatto scuola e continuano tuttora a dettare il cammino per numerosi cineasti (Woody Allen ne conosce l’intera filmografia a memoria), recuperate almeno l’allegorico Il settimo sigillo (su Prime Video e AppleTV+), il coltissimo intreccio di flashback incastonati de Il posto delle fragole (che trovate in streaming su MUBI e Prime Video) ma anche la poesia familiare di Fanny & Alexander (su RaroVideo in flat), la genialità sperimentale di Persona, l’autoprodotto ed eccezionale Sussurri e Grida, e la trilogia del silenzio: Come in uno specchio, Luci d’inverno, Il silenzio. Se per voi il cinema non è solo vedere, ma anche essere e sapere, allora riscopritelo:«Il bene e il male non esistono, ma solo le necessità, e si vive secondo le proprie esigenze…».

- LONGFORM | Fanny & Alexander, storia di un capolavoro

- VIDEO | Qui il trailer restaurato di Fanny & Alexander:

Lascia un Commento