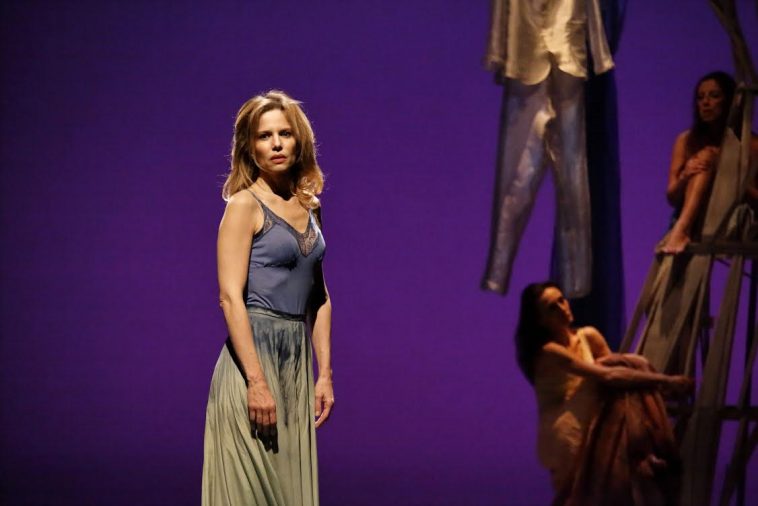

MILANO – «C’è un alone di mistero attorno al libro. È legato ad una sorta di magia». Così Sonia Bergamasco, a Milano al Teatro Franco Parenti dal 26 febbraio al 3 marzo, parla de L’uomo seme, tratto dall’omonimo testo di Violette Ailhaud (1835-1925) e diventato anche un film due anni fa grazie a Marine Francen e al suo Le semeur. «Un’opera che parla di un testamento assegnato ad un notaio per far in modo che la vicenda fosse ereditata da una discendente dell’autrice. Ma sia ben chiaro, solo di sesso femminile, tra i ventiquattro e i trent’anni». È, infatti, il femmineo a prevalere nella pièce, un flashback che riporta alla Prima Guerra Mondiale. Una femminilità rivolta, però, all’umanità e che la Bergamasco – da sempre in costante movimento tra cinema, tv e teatro – racconta con il supporto del quartetto Faraualla e Rodolfo Rossi, in una co-produzione con il Parenti.

IL LIBRO «L’ho letto alcuni anni fa, un libro che mi ha subito colpito per la sua storia semplice, ma sconvolgente. Parla di una comunità montana dell’Alta Provenza in cui la protagonista è l’autrice stessa, che parla in prima persona. È una forma memoriale e ci racconta di quando, questa donna di ottantaquattro anni, aveva sedici anni e viveva nel suo villaggio senza uomini, che erano morti, dispersi o deportati. Un flashback che affronta la quotidianità senza le figure maschili».

MESTIERE DI DONNA «Le donne dovevano crescere i figli da sole, coltivare i campi, guardare le bestie. Dovevano ricoprire tutti i ruoli necessari. Ma è il desiderio di cambiamento che desiderano, che si ritorni all’armonia che conoscevano. È da qui che nasce il patto su cui si basa lo spettacolo: il primo uomo che avrebbe messo piede nel villaggio sarebbe stato di tutte. Ma attenzione, è importante rendersi conto che ci troviamo di fronte ad un discorso umanistico. Non si parla di un uomo oggetto, ma della bellezza di un accordo che guarda con amore alla rinascita di un equilibrio. Di una comunità, per l’appunto».

IL PATTO «Come funzionava il patto? Che la prima che veniva toccata avrebbe avuto la precedenza sulle altre. Ma con l’incontro, è inevitabile, scattano anche i sentimenti. E gli imprevisti riguarderanno tutti i personaggi femminili: gelosia, insicurezza, fastidio. La cosa meravigliosa, però, è che, sopra a qualsiasi risvolto, a prevalere è il patto primo e fondamentale. Perché è il ripristino del quotidiano che le donne desiderano ed è ciò a cui aspirano più di qualsiasi altra cosa».

FARAUALLA «Fin dalla prima lettura ho capito che sarebbe dovuto essere uno spettacolo corale. E, poi, che aveva bisogno di una voce cantata. La comunità doveva essere un coro e così è stato. Un coro drammatico formato dalle Faraualla, artiste che seguo da molto e che hanno una forte tradizione alle spalle. Sapevo che erano perfette per l’obiettivo narrativo de L’uomo seme. Le ho chiamate e loro, prima di tutto, hanno aderito come attrici perché era chiaro che non doveva trattarsi di una forma concerto, ma il canto doveva tessersi con il racconto».

RODOLFO ROSSI «Anche il nostro Uomo Seme è un musicista. Un percussionista per la precisione. E, come per le Faraualla, fin da subito ho pensato a Rodolfo Rossi. Percussionista perché nel libro il suo lavoro era quello del maniscalco, quindi sentivo che doveva esserci del ritmo sulla scena. Non che il set delle percussioni dovesse prevalere sul resto, ogni cosa si relazionava con le altre affinché convivessero tutte in modo organico».

LA REGIA «Sono sia in scena che alla regia. Come mai? Fin dall’inizio, da quando mi sono messa al lavoro sulla trasposizione, ho sentito che avrei dovuto dirigere la pièce, ma sarei dovuta anche stare sul palcoscenico. La lingua sobria, ma estremamente forte, del libro mi ha portato in teatro e anche se stare sia dentro che fuori è davvero difficile, sapevo che ne valeva la pena. Il gruppo di artisti è magnifico e grazie alla cura del movimento di Elisa Barucchieri, una danzatrice dallo stile molto personale, siamo riusciti nel compimento di gesti semplici, ma dalla potenza necessaria».

IERI E OGGI «Il confronto con il pubblico? A giudicare dall’esito, l’opera sembra avere una certa presa sulle persone. Perché? Credo sia una storia presente. Anche noi siamo in guerra ora, magari non nella nostra casa, ma appena fuori. La visione femminile, portata dal momento di durezza, è il punto da cui rivendicare orgogliosamente e con energia vitale la rigenerazione e un ritorno dello stare insieme. Non si tratta di femmine contro maschi, ma la voglia di restare uniti…».

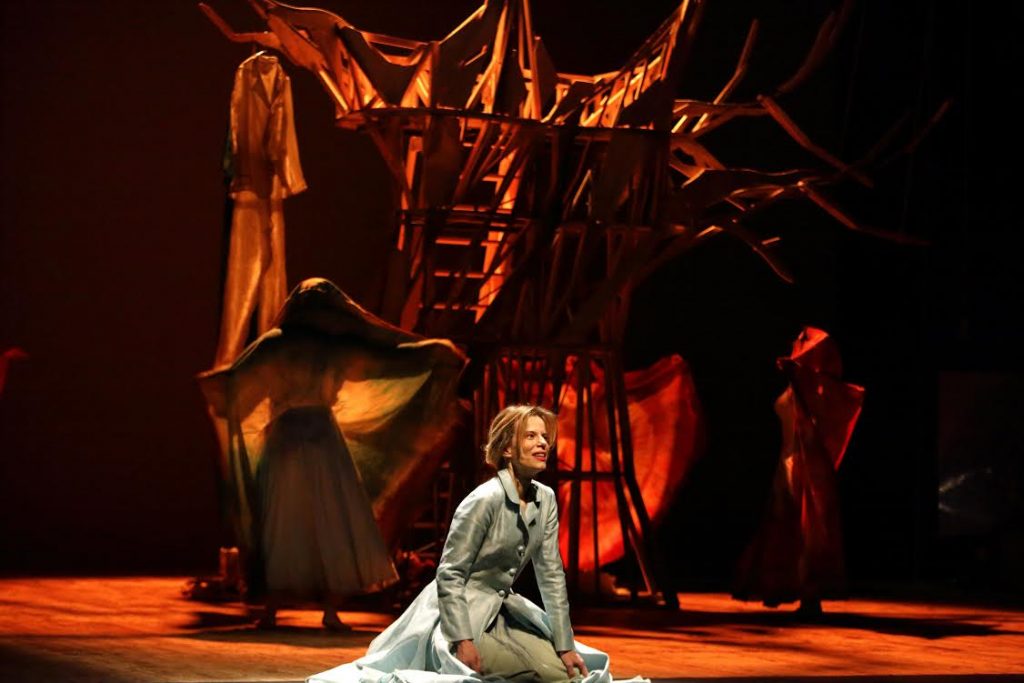

L’ALBERO DELLA VITA «Al centro del palco c’è un albero che rappresenta il cuore condiviso della comunità. L’idea mi è nata con Barbara Petrecca, che si occupa di scene e costumi. Simboleggia il rapporto con la natura, legato alla vita di queste donne, unisce la storia al ciclo naturale della luce, del giorno, delle stagioni. L’uomo seme è andato in scena già lo scorso anno partendo da Milano al Teatro dell’Arte e facendo poi un giro per l’Italia. Adesso siamo ripartiti da Pontedera, al Teatro Era, e siamo tornati a Milano, per arrivare a Roma dal 5 al 10 marzo, al Teatro Vascello».

CINEMA E TEATRO «Un connubio che a volte capita di riuscire a fare: a me è accaduto un paio d’anni fa con Roberta Torre e il suo Riccardo va all’inferno, un film capace di conciliare teatro e cinema. Un altro film sul tema che mi ha colpito? Direi Karenina & I di Tommaso Mottola. Non solo perché ne ho fatto parte, ma soprattutto per la forza dell’attrice norvegese Gørild Mauseth e la sua Anna Karenina. In più, a narrare il film, c’era la voce di Liam Neeson».

AND THE OSCAR GOES TO… «Per me l’Oscar per il miglior film doveva probabilmente essere assegnato a Roma. Ho amato molto l’opera di Alfonso Cuarón, mi è rimasta dentro anche molto tempo dopo la visione. Giusto invece l’Oscar a Olivia Colman: la sua interpretazione ne La favorita è davvero potente».

Lascia un Commento