ROMA – Tra le maglie di Tokyo-Ga – documentario in terra nipponica del 1985 in cui Wim Wenders disegnava una narrazione che era, al contempo, riflessione socio-culturale sulla progressiva occidentalizzazione della capitale e celebrazione del cinema di Yasujirō Ozu – Wenders espresse tutto il suo amore per Viaggio a Tokyo del 1953 attraverso una doppia citazione analitica in apertura e chiusura di documentario riecheggiante le sue forme filmiche. Il motivo? Per Wenders è cinema-verità definitivo quello di Ozu, quanto di più simile al paradiso: «È raro nel cinema d’oggi trovare momenti di verità, vedere cose o persone che si mostrano come sono veramente. La cosa eccezionale nei film di Ozu, soprattutto negli ultimi, era vedere questi momenti di verità. No, non erano solo momenti, ma una verità estesa che durava fino all’ultima immagine».

«Erano film che parlavano della vita stessa e in cui le persone, le cose, le città e i paesaggi si rivelavano. Una tale rappresentazione della realtà, una tale arte, non si trova più nel cinema…». Un cinema delicato quello di Ozu, dispiegato in un opus lungo cinquantasei pellicole che trovano in Viaggio a Tokyo il suo simbolo creativo da cui si può imparare più che dalla vita stessa fatto d’immagini, momenti, silenzi. Vita quotidiana – quella dei suoi gendai-geki (contemporary drama) – che prende forma nella semplicità di un bambino che torna a casa da scuola, una nonna che gioca con il nipote, la convivialità della tavola imbandita, dei genitori che vanno a visitare i figli in un’altra città, qualcosa che lo stesso Wenders sottolineò in più occasioni lungo Tokyo-Ga: Ozu sapeva fotografare i momenti della vita come nessun altro.

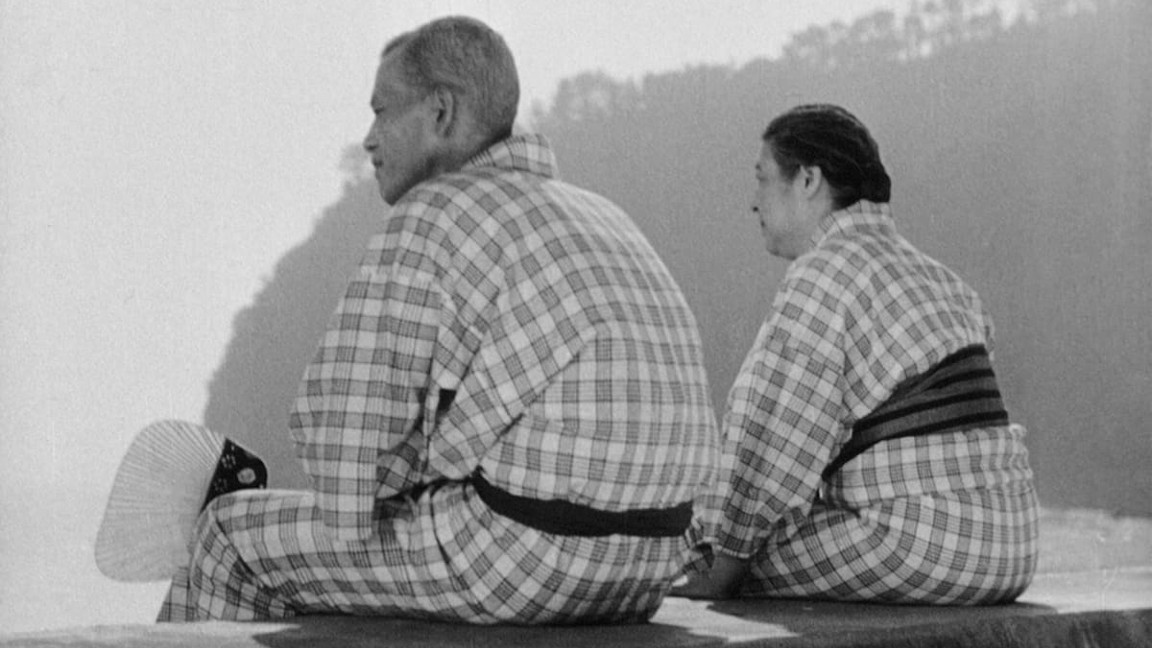

Eppure, nonostante il solido retaggio, non ebbe vita semplice in Occidente il cinema di Ozu. Considerato per anni come come «Il più giapponese dei registi nipponici», superò i confini orientali soltanto post-mortem (morì a Tokyo il 12 dicembre 1963) e soltanto a partire dagli anni Sessanta. Questo per via della particolarità del suo cinema caratterizzato da un respiro più graduato, lento, da una recitazione compassata e fissa, avvolta in una mimica marcatamente orientale e dalla codifica filmico-registica del tatami-mat/regia ad altezza terreno-tatami. Catturava così la realtà Ozu: camera a terra, fissa e operatore disteso: «Ho formulato nella mia testa il mio stile di regia, procedendo senza inutili imitazioni altrui». In funzione della ratio filmica di cine-realtà infatti il regista di Viaggio a Tokyo esigeva scenografie solide, compiute, provviste di un soffitto evidente e ben visibile.

L’antitesi del cinema di Akira Kurosawa in buona sostanza, la cui occidentalizzazione era invece evidente e dichiarata. Specie nei jidai-geki (period drama) dove, nel dare essenza filmica alla narrazione, Kurosawa si servì della ratio del topos del viaggio di John Ford – o dell’esplicitazione grafico-narrativa degli archi di trasformazione – per darvi somiglianza, simbologia e forma costruendovi attorno una regia fatta vivere invece di campi lunghi, spettacolarità e respiro imponente. Del resto erano cinema lontani tra loro. Quello di Ozu – e opere come Sono nato, ma del 1932, Figlio unico del 1936 o Buon giorno del 1959 ne sono emblematiche – partiva da un intento filmico ben dichiarato: «Ho cercato di raccontare il collasso del sistema familiare giapponese mostrando i bambini che crescono…». Ecco, Viaggio a Tokyo, in tal senso, è il punto finale di tale visione filmica: il tradimento dei bambini divenuti adulti.

L’opportunità di racconto dei coniugi Shūkichi e Tomi Hirayama (Chishū Ryū e Chieko Higashiyama) di Onomichi che, alla soglia dei settant’anni, decidono di andare a trovare i figli Kōichi (Sō Yamamura), Shige (Haruko Sugimura) e Fumiko (Kuniko Miyake) a Tokyo – il centro, oggi come ieri, della modernità giapponese – è per Ozu l’occasione per raccontare il disfacimento della famiglia e il crollo delle tradizioni in nome di una modernità sempre più capitalistica e fredda, alienante, giocando sul dislivello generazionale dell’esser figli e le difficoltà dell’essere genitori, sempre, a ogni età. Del resto è un shomin-geki (dramma di genti comune) Viaggio a Tokyo, popolato di immagini di amore e dolore che troveranno nella forbice tra la freddezza della primogenita Shige e l’affabilità della nuora Noriko (Setsuko Hara) il cuore del racconto reso strumentale da Ozu nel raccontare di crisi morale dell’uomo e del valore del tempo.

Tempo da condividere con i propri cari, da vivere e non rimpiangere. Un’opera feroce Viaggio a Tokyo che ci ricorda come – nonostante si possa tenere ai propri genitori – nel crescere in un mondo cinico all’infuori della propria casa si finisce con l’intraprendere, a volte, una strada fatta di solitudine. Presentato in Giappone il 3 novembre 1953, l’idea di Viaggio a Tokyo venne allo sceneggiatore Kōgo Noda dopo la visione di Cupo tramonto del 1937 di Leo McCarey. Il film racconta di due anziani sposi nel periodo della Grande Depressione che, dopo aver visto espropriata la casa dalla banca per non aver onorato un debito, si trovano costretti a separarsi andando a vivere da due dei cinque figli: diventeranno ospiti non graditi. Noda propose a Ozu – che non l’aveva ancora visto – di farne un remake: se ne innamorò.

Dalla sua però Ozu pensò invece di rielaborare Cupo tramonto, personalizzandolo, dandovi una propria chiave di lettura. Il risultato? Nei successivi centotré giorni si rinchiusero in un ryokan (locanda) per lavorare allo script di cui, a detta di Ryū, fu fatto in un’unica copia. Non ci furono draft successivi di Viaggio a Tokyo e quello che ancora vediamo oggi nelle immagini fu subito cuore e intenzione di Ozu. Il più grande film di tutti i tempi? Forse. Di sicuro un’opera immortale dal fascino senza tempo. Una gemma preziosa che Tucker Film riporta in sala a partire da quel 12 dicembre così importante e caratteristico nel cinema e nella vita di Ozu (120 anni dalla nascita e 60 dalla morte), in modo da permettere a nuove (e vecchie) generazioni di spettatori di costruirvi sopra emozioni e ricordi come solo il grande cinema sa fare.

- HOT CORN GUIDE | Ran, Kurosawa tra caos e paura atomica

- STORIE | Harakiri, Kobayashi e la storia del Giappone

- LEGENDS | Tokyo-Ga, Wenders, Herzog e l’essenza di Ozu

Qui sotto potete vedere il teaser trailer dell’iniziativa di Tucker Film:

Lascia un Commento