ROMA – Si può dire che il genere Cannibal Movie sia nato quasi per caso. Il merito fu tutto de Il Paese del Sesso Selvaggio di Umberto Lenzi. Film d’avventura del cinema d’exploitation del 1972 ispirato ai Mondo Movies di Gualtiero Jacopetti, tratto da un soggetto di Emmanuelle Arsan. La stessa che ideò il personaggio omonimo di culto della celebre saga di Emmanuelle di cui Il Paese del Sesso Selvaggio riprese il tema dell’ambientazione esotica. A questo si aggiunse l’elemento del cannibalismo che ne cambiò per sempre la percezione. Sarà un successo strepitoso, tanto che il produttore Giorgio Carlo Rossi decise di produrre il sequel: Ultimo mondo cannibale per l’appunto, con sempre Lenzi alla regia e il ritorno nel cast di Ivan Rassimov e Me Me Lai, un film che Nicolas Winding Refn riscoprirà alla Mostra all’interno di Venezia Classici.

Ma perché quel film è diventato un cult? Andiamo con ordine: al tempo Lenzi era già impegnato nella pre-produzione di Milano odia: la polizia non può sparare, ambizioso noir metropolitano sulla scia de Ispettore Callaghan: Il caso Scorpio è tuo, in quel sottile confine tra legalità e illegalità. Al suo posto, ecco Ruggero Deodato con un concept rimaneggiato in modo che Ultimo mondo cannibale fosse evocativo, ma del tutto indipendente in termini narrativi: «La trama la presi da un fatto realmente accaduto. Un figlio della dinastia dei Rockfeller cadde con il suo Cessna in una foresta equatoriale e ai tempi si disse che dei cannibali se lo mangiarono. Le location? Le scelsi guardando alcune immagini su un numero di National Geographic del 1972 (Stone Age Men of the Philippines) fotografate nella giungla di Mindanao…».

Non del tutto però. La conferma nel cast di Rassimov e Lai diede a Ultimo mondo cannibale un certo sapore di sequel tematico se non perfino spirituale di Il Paese del Sesso Selvaggio. Accanto a loro Massimo Foschi che i fan della saga Star Wars (qui per il nostro Longform) ricorderanno come doppiatore di Darth Vader nella Trilogia Originale. Un film leggendario anche solo per l’aria che si respirò sul set: «I primi giorni la troupe mi voleva uccidere, poi si sono ambientati. I miei colleghi che giravano in Malesia andavano al parco nazionale di Kuala Lumpur, io e l’aiuto regista invece abbiamo preso un piccolo aereo e siamo andati nella giungla, quella vera. Vedendo quel paradiso decisi di girare proprio lì, accanto ai veri cannibali».

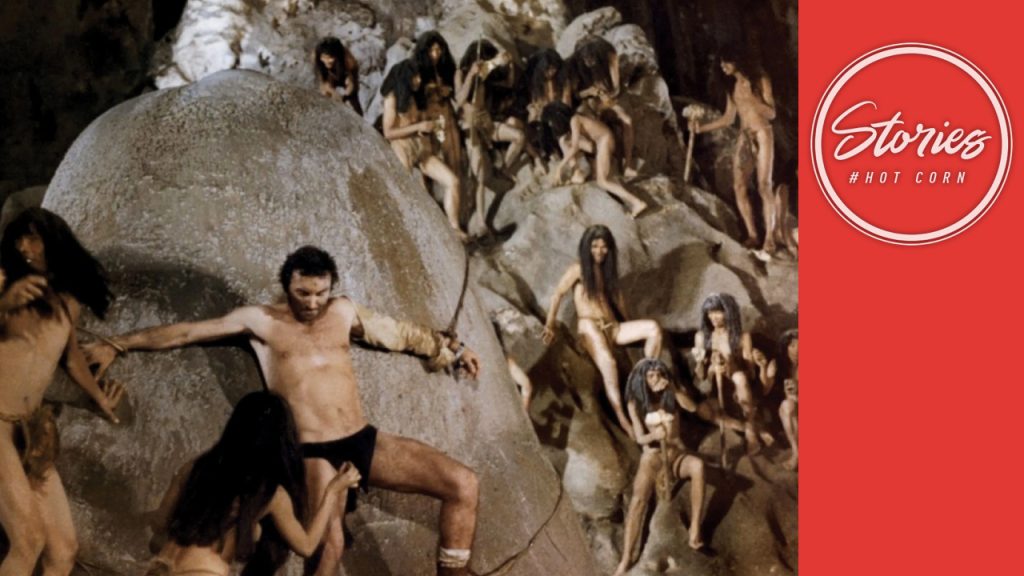

Un’esperienza straordinaria quella di dirigere gli aborigeni: «Erano diciotto in tutto e c’era un ranger a sorvegliare sia noi che loro. Erano straordinari. Ricordo che mettevamo i pacchetti di sigarette a 150 metri e loro li centravano facilmente con le cerbottane. Gli aborigeni poi non avevano linguaggio o gestualità, emettevano solo dei suoni e per farli muovere mentre riprendevo ero costretto ad imitarli. È stato uno dei film più faticosi che ho fatto». E questo nonostante una struttura semplice di base: quattro persone e un atterraggio di emergenza. Due di loro muoiono, uno scompare a seguito di un incidente su di una canoa sbalzata dalle rapide. Ne resta uno, Robert, un industriale, su cui Deodato costruisce tutto l’intreccio al centro di Ultimo mondo cannibale.

Il film è passato alla storia per le sequenze di violenza sugli animali. La maggior parte come inserti raccolti da filmati di repertorio di documentari come quella del pipistrello mangiato vivo dal pitone. In certi frangenti però è evidente come la sequenza sia in presa diretta. Uno su tutti il celebre momento in cui un cannibale sventra un coccodrillo tagliandogli la gola. Tutti momenti di Ultimo mondo cannibale raccontati da Deodato in primi e primissimi piani voyeuristici di vivido e spiazzante realismo. C’è però molto più di tutto questo in Ultimo mondo cannibale. C’è la natura selvaggia e il rapporto che l’uomo civilizzato ha con essa, raccontato da Deodato in un processo di decostruzione dell’individuo in termini fisici, sociali e morali.

Lungo il dispiego dell’intreccio, Robert viene rapito, spaventato, denudato, umiliato, disumanizzato, fino a rinascere spogliato di tutti i paradigmi del mondo civilizzato per essere infine ridotto ai suoi più bassi istinti. E ci riferiamo non tanto alla scena dello stupro dell’indigena Palen come puro atto di sottomissione, quanto al climax dove Robert regredisce sino all’ultimo stadio della condizione animale, uccidendo e sventrando un indigeno per poi mangiarne la carne in evidente stato di shock. Gesto scenico che se da una parte ci racconta di come l’antropofogia sia o meno accettabile in funzione del relativismo culturale del proprio contesto di riferimento, dall’altra dischiude quello che in fondo è il cuore pulsante di Ultimo mondo cannibale.

Deodato non eleva in alcun modo gli indigeni né li giudica in base alle loro usanze. Tanto da poter affermare, senza timore di smentita, che il lavoro di ricerca antropologico compiuto con Ultimo mondo cannibale appare oggi come ieri, quarantacinque anni dopo, affascinante e culturalmente rilevante. Li mette lì, sullo stesso piano dell’uomo civilizzato, mostrando come in fondo, entrambi, siano fatti della stessa sostanza in termini biologici e spirituali. La differenza la fanno il background culturale, il contesto e il modo in cui si cresce. Un film straordinario Ultimo mondo cannibale, che magari non avrà dato inizio in termini ufficiali al Cannibal Movie, ma che ne ha determinato l’ascesa definitiva configurandone la grammatica filmica. Tre anni dopo sarà la volta del capolavoro, Cannibal Holocaust, ma quella è un’altra storia…

- FRESHLY POPPED | Il programma di Venezia 80

- DOCCORN | Inferno Rosso, D’Amato e un’ossessione chiamata cinema

- NEWSLETTER | Iscrivetevi qui alla newsletter di Hot Corn!

Qui sotto potete vedere il trailer del film:

Lascia un Commento