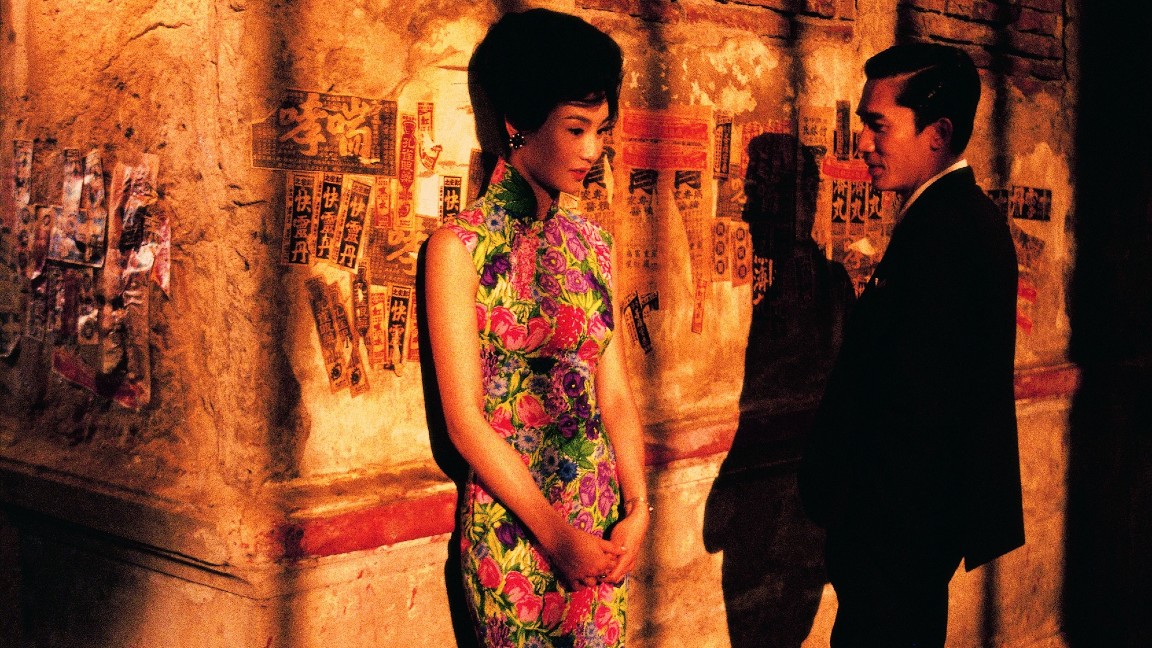

ROMA – Nel 2016, un sondaggio indetto dalla BBC chiedeva a 177 critici di oltre trenta Paesi di individuare il più grande film del (primo scorcio di) XXI secolo. Il responso disse, in ordine decrescente, Mulholland Drive, Il Petroliere e poi in cima alla classifica proprio In the Mood for Love, di Wong Kar-wai con protagonisti Tony Leung Chiu-wai e Maggie Cheung che nel 2000 entrò di diritto nell’immaginario collettivo come una delle storie d’amore cinematografiche (e non) più struggenti e di portata universale di tutti i tempi. A venticinque anni di distanza dalla trionfale presentazione a Cannes 53 dove il film fu insignito del premio per la miglior interpretazione maschile e del Grand Prix tecnico per la fotografia al DoP Christopher Doyle, rieccolo nuovamente al cinema con Lucky Red in collaborazione con Tucker Film come evento speciale il 17, 18 e 19 febbraio.

Il film della vita, per qualcuno, e che vale una vita, In the Mood for Love, che in realtà avremmo potuto conoscere sotto ben altro nome. Se è vero che il suo fulgido retaggio filmico vive della cura emotiva del momento, delle sue immagini lucide ma sognanti in quei delicati colori pastello che raccontano di un amore verboso che lascia i baci e le carezze al buio dell’immaginazione per parlare di ragioni e intenzioni, azioni e conseguenze, parte di quello storiografico vive nella scelta di parole del titolo. Quello originale orientale tradotto letteralmente vuol dire Flowery Years, ovvero Gli anni fioriti. Una metafora cinese che va a identificare il periodo fugace della giovinezza, della bellezza e dell’amore che deriva dalla canzone omonima di Zhou Xuan del 1946. Il più ben noto anglosassone, invece, da I’m In The Mood For Love di Bryan Ferry & the Roxy Music del 1999.

Una canzone che Wong si ritrovò ad ascoltare, casualmente, in fase avanzata di post-produzione quando tutto lasciava intendere che a Cannes il film sarebbe arrivato sotto il titolo di Secrets. Un titolo dichiaratamente provvisorio e improvvisato perché da principio, infatti, nel 1998, quando l’unico concept alla base era la breve logline «Un musical e una storia d’amore», sarebbe dovuto essere Summer in Beijing. Un’intuizione concretizzatasi all’indomani del successo di Happy Together e di cui assaporava la realizzazione su carta già dagli inizi degli anni Novanta di Days of Being Wild. Il vento di cambiamento politico fece il resto. Dopo che la sovranità territoriale di Hong Kong fu trasferita dalla Gran Bretagna alla Repubblica Popolare Cinese, Wong volle a tutti i costi tornare a lavorare nella città che l’aveva formato come artista tra la formazione al Politecnico e l’apprendistato come assistente di produzione alla Hong Kong Television Broadcast Ltd.

Assieme a Doyle fecero alcune riprese di raccordo (mai autorizzate) in alcuni punti della città tra cui Piazza Tienanmen. Con lui Cheung e Leung che salirono a bordo del progetto senza pensarci due volte e a cui Wong offrì l’opportunità di riprendere un filo sciolto di Days of Being Wild: Entrambi apparirono in quel film ma non divisero mai alcuna scena. Solo che al momento Summer in Beijing era in realtà un trittico di storie molto simile al concept originale di Chungking Express (in cui la terza storia fu scorporata per Fallen Angels) per poi abbandonarlo del tutto conservandone una sola dal titolo A Story of Food. Un uomo e una donna che condividevano noodles e segreti. E più la storia prendeva forma nella mente di Wong più iniziò a immaginarne i contorni identificandovi il cuore pulsante del film per come oggi lo abbiamo imparato ad amare.

Ebbe, infatti, l’intuizione di trasporre la sua ambientazione dalla contemporaneità agli anni Sessanta hongkonghesi. Erano quelli gli anni a cui appartenevano i ricordi di Wong da bambino e la sua radicata appartenenza territoriale. Anni saturi dei suoni delle star del canto di Shanghai degli anni Trenta e Quaranta e degli ideali che rappresentavano. Quel periodo ricordava a Wong la vasta gamma di musica dance vibrante che fluttuava sul Pacifico dalle Filippine, dalle Hawaii, dall’America Latina e dagli Stati Uniti e che aveva usato come sfondo musicale in Days of Being Wild. Ecco, anche se in maniera non dichiarata, ma In the Mood for Love fu concepito a quel punto come sequel spirituale di quel film. Lo sarebbe diventato, a pieno titolo, se non fosse che gli executives dissero di no dopo la difficile e costosa lavorazione di Days of Being Wild che ebbe poi poco riscontro di pubblico al box-office.

La visione nostalgica di Wong andava a scontrarsi con la contemporaneità del tempo di Hong Kong e una lavorazione tutt’altro che semplice nel manifestarsi della necessaria accuratezza storica muovendosi nel terreno del period drama. Con Doyle discusse la necessità di girare all’aperto, tra strade ed edifici, in modo da dare a Cheung e Leung la giusta energia recitativa ma si trattava di contorni costantemente aperti e di revisioni continue man mano che le riprese procedevano. Come se non bastasse il perdurare dei tempi tecnici costrinse Doyle a lasciare il set con il DoP Mark Lee Ping Bin noto per il suo sodalizio con Hou Hsiao-hsien in sua sostituzione e che arricchì In the Mood for Love di inquadrature lunghe più sottili rispetto allo stile cinetico di Doyle. Ma si tratta di differenze di stile impercettibili che il montaggio finale ha fuso in un’estetica fluida senza soluzione di continuità.

Un abbandono, si dice, condizionato dall’approccio spontaneo di Wong e che andrà poi a influenzare anche la lavorazione iniziata e poi lasciata all’inizio delle riprese del successivo 2046 (che immaginò già diretto sequel all’epoca). Non c’era alcuno script. Nessuna struttura, nessuna vera trama se non un’unione di idee tra il concept di Summer in Beijing e A Story of Food che a questo punto della sua realizzazione possiamo tranquillamente chiamare In the Mood for Love come la bella canzone di Bryan Ferry ricordata qualche paragrafo fa. Ma non solo, perché il titolo del brano è lo stesso di quello di uno standard jazz del 1935 composto da Jimmy McHugh su testi di Dorothy Fields che divenne leggenda dopo che Louis Armstrong lo incise per la Decca con un assolo di tromba che termina con un finale di acuti. Qualcosa che ha molto in comune con la controparte filmica di Wong.

Non nel finale, perché tralasciando la coda spirituale del film in quelle parole sussurrate nell’incavo del tempio che non udiremo mai, In the Mood for Love mantiene i suoi toni sobri ed eleganti pure in quello che sarebbe il suo organico picco emozionale. Quel climax che vede Wong svelarci una verità taciuta dell’unione mancata – se non perfino abortita con tutta la forza possibile dalle leggi non scritte, dalle pressioni sociali e dalla paura stessa che scorre tra le stanze del condominio della Signora Suen (Rebecca Pan) – di Su e Chow, che il caso calcolato dalla magia del cinema lascia sfiorare un’ultima volta ancora per poi metterci un punto. «Quando ripensa a quegli anni lontani, è come se li guardasse attraverso un vetro impolverato: il passato è qualcosa che può vedere, ma non può toccare. Tutto ciò che vede è sfocato, indistinto» dice il cartello posto alla fine.

Se c’è un’anima, uno spirito jazzistico nelle note di In the Mood for Love (lo trovate su Prime Video), non sta nemmeno in una colonna sonora capace di alternare Nat King Cole (Aquellos Ojos Verdes, Te quiero dijiste, Quizas, quizas, quizas) all’immortale Yumeji’s Theme composta da Shigeru Umebayashi come brano-impronta del film con un’invidiabile classe cristallina. Se c’è – e sappiamo bene esserci – questa risiede tutta nella sua libera improvvisazione di gesti e azioni lungo il suo procedere armonico e in montaggio morbido tramite sottrazioni emotive ed ellissi temporali degne di Antonioni e Bresson, nella lucidità con cui riflette sui rapporti umani lasciando che le pulsioni non prendano mai il sopravvento sulla ragione, e nelle parole delle sue sospirate linee dialogiche con cui elaborare un tradimento ignobile e innaturale che Wong sceglie dapprima di lasciare dedotto e fuori campo per poi farlo affiorare nelle sue laceranti conseguenze nell’animo.

L’amore fedifrago dei rispettivi coniugi, infatti, diventa una meravigliosa occasione narrativa con cui Wong ci parla di scelte, del tempismo della vita e dell’amore. Perché se a volte si resta con ogni sforzo possibile, altre ancora si deve lasciare andare. Ed è quello che fanno Su e Chow: si lasciano andare. E non è una sorpresa, perché Wong ci dice sin dal primo cartello che vediamo dopo i titoli di testa quello che sarà il destino dei suoi malinconici protagonisti: «Fu un momento imbarazzante, lei se ne stava timida a testa bassa per dargli l’occasione di avvicinarsi, ma lui non poteva non ne aveva il coraggio, allora lei si voltò e andò via». Quello che non ci dice, però, è che per noi spettatori è veramente difficile poi lasciare andare Su e Chow alla fine del viaggio per immagini di quel magnifico capolavoro di In the Mood for Love.

Ci riconosciamo nelle loro dimensioni caratteriali, nei loro dubbi e tormenti, negli sfioramenti e nei baci e nelle lacrime. Tutti noi almeno una volta nella vita ci siamo sentiti di dire a qualcuno, a voce bassa: «Non voglio tornare a casa stanotte…». È una storia universale quella che ci ha raccontato Wong. Per sua stessa definizione senza tempo e fuori dal tempo. Un film vitale e commuovente, In the Mood for Love, un gioiello da cui lasciarsi ipnotizzare, un sogno terreno da cui farsi catturare e che vale la pena vedere e rivedere; un’altra volta ancora.

- LONGFORM | Stregata dalla luna, l’adorabile cult di Norman Jewison

- LONGFORM | Se mi lasci ti cancello, vent’anni dopo

- LONGFORM | Il Castello Errante di Howl, la fiaba d’amore di Miyazaki

- VIDEO | Qui per il trailer di In the Mood for Love:

Lascia un Commento