MILANO – Un semplice libro? No, in questo caso un viaggio attraverso film e registi che hanno inteso il loro cinema come uno strumento provocatorio capace di mettere in discussione l’ordine delle cose. Possibile? Esiste ancora un pensiero cinematografico diverso in un tempo allineato e domato dal mainstream? Forse sì, anche perché quando un sistema di potere si impone a scapito dell’autonomia di pensiero, dire no è l’unico modo per dire l’inesprimibile. Ed è appunto quello che fa un cinema non conciliante (forse Audiard oggi sarebbe considerato tale?), il cui intento non è fare semplice entertainment, ma creare disordine. Anche perché, da sempre, la grande arte contiene qualcosa di anarchico, è sempre una critica dell’esistente e il cinema non fa eccezione, anche se ha due anime: la prima tesa a intorpidire le menti, la seconda pronta a mettere in discussione l’ordine delle cose.

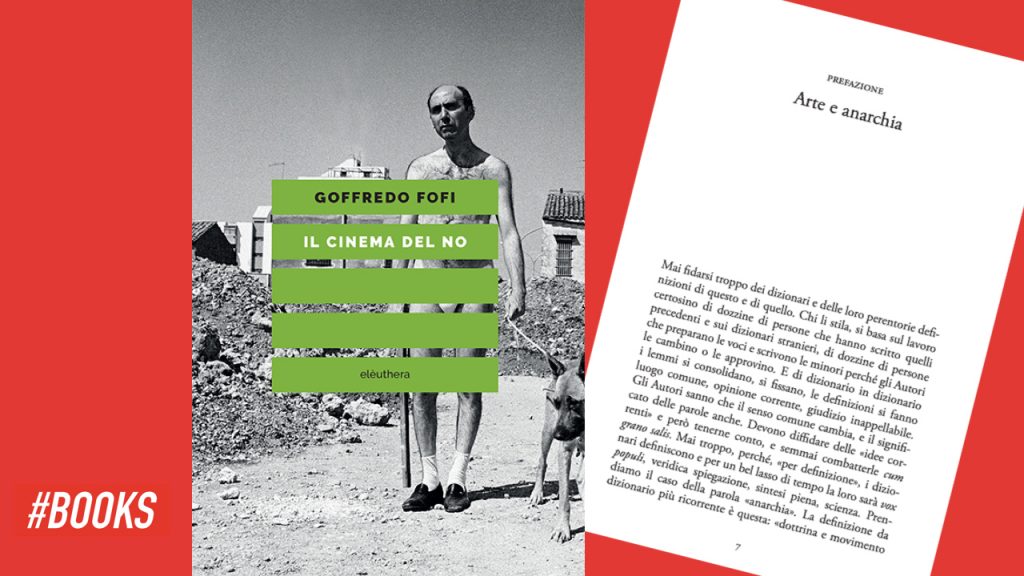

Ed è proprio di quest’ultima che si occupa Goffredo Fofi nel solido e affascinante volume Il Cinema Del No (Elèuthera Edizioni, 14 euro, 128 pag., potete leggere l’introduzione qui), che è la riedizione aggiornata e rivista del libro del 2015, un libro che va – a testa bassa – a cercare con attenzione il cinema che ha esplorato territori e linguaggi capaci di mettere a nudo ogni maschera del potere, ogni cultura dell’accettazione, ogni mercato dell’immaginazione. Gli esempi? Molti, a partire da maestri come Jean Vigo e Luis Buñuel fino ad autori come Aki Kaurismäki, Nagisa Ōshima oppure i nostri Ciprì e Maresco. Dalla ricerca esce un affresco che sa mescolare passato e presente, un viaggio che si fa anche geografico e che va in America Latina da Glauber Rocha e torna in Europa con Godard, ma ci sono anche Robert Bresson e il dimenticato Henri-Georges Clouzot (di cui andrebbe recuperato La verità, sparito anche dallo streaming).

E se nel libro trovano – ovviamente – posto registi come Rainer Werner Fassbinder, Robert Altman e un altro cavallo pazzo capace di saltare i recinti di Hollywood come Sam Peckinpah, manca forse Hal Ashby, che anarchico lo fu per davvero, e mancano anche (ma comprensibilmente) Bertrand Bonello e Gaspar Noé, ma c’è però un autore italiano poco citato, scomparso ormai vent’anni fa: «Sergio Citti, di cui sono stato amico e di cui ho seguito da vicino le vicissitudini dei suoi ultimi film», spiega Fofi, «uno dei quali, I magi randagi, degno, per la libertà della fantasia e per la poesia povera e sui poveri, di una tradizione classica, popolare, fiabesca e definitivamente anarchica. Andando all’indietro, Mortacci, Il minestrone, Due pezzi di pane, Casotto, Storie scellerate e Ostia sono titoli esemplari di un cinema altro, venuto dal basso, anti-borghese e a-borghese, non reggimentabile, definitivamente povero e libero». Un’ottima lettura per chi vuole cambiare punto di vista.

- BOOKS | Bertolucci, Ozu e quel libro da scoprire

- VIDEO | Sergio Citti in un’intervista di Archivio Luce:

Lascia un Commento