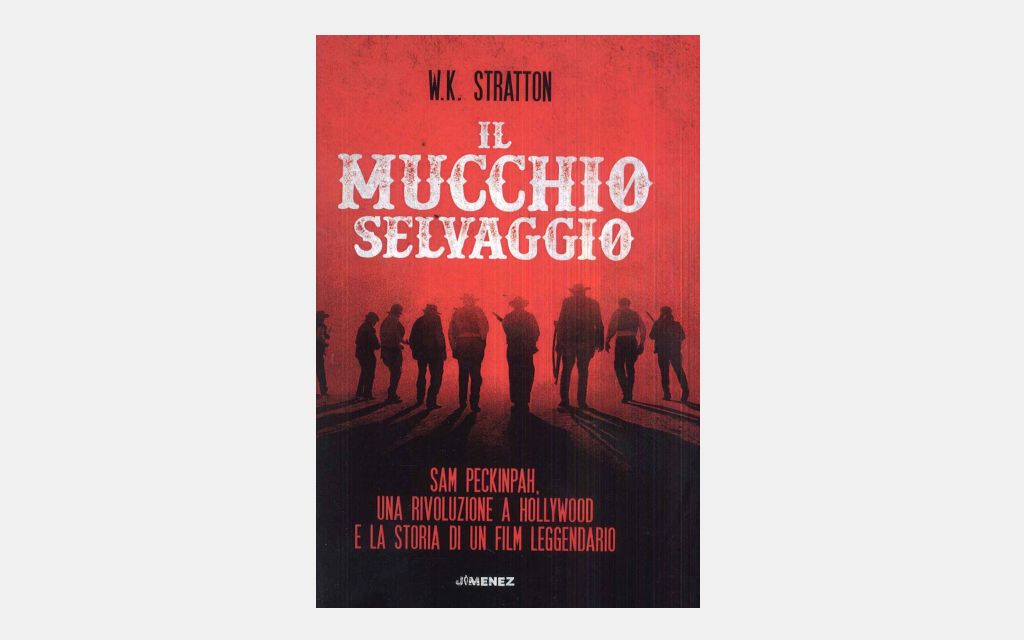

ROMA – No, non sarebbe stato un western come tutti gli altri, Il mucchio selvaggio. William Holden lo capì nell’attimo esatto in cui vide Sam Peckinpah rompere le scatole a due caratteristi che non si stavano impegnando a sufficienza durante le riprese di una (piccola) scena. «Se è questo il tenore – disse Holden – allora torno a casa a studiare». Questo è solo uno dei dettagli che si possono leggere nel libro di W.K. Stratton uscito qualche anno fa e dedicato al cult assoluto diretto da Bloody Sam. Una vera rivoluzione a Hollywood, come recita il sottotitolo del volume edito da Jimenez. Nel 1970 dunque veniva girata una delle pellicole destinate a cambiare per sempre il western. Una formula oltremodo abusata, questa, che tuttavia per l’opera di Peckinpah e pochi altri con lui (John Ford e Sergio Leone in primis, pur con sfumature diverse) rivela una verità assoluta: certi film sono in grado di riscrivere un genere. Anzi, di farlo esplodere e ricostruirlo dalle fondamenta.

Nativo del West (come avrebbe potuto essere altrimenti per poter scrivere un libro del genre?), Stratton discende per madre da varie generazioni di abitanti dell’Oklahoma, mentre il padre era un cowboy di rodeo a Denver. Lo scrittore ha sempre considerato la visione del film di Peckinpah come uno spartiacque. Per un ragazzino di tredici anni, tanti ne aveva all’epoca dell’uscita, quella storia rappresentava qualcosa di mai visto. Cos’aveva di speciale? Innanzitutto, era una storia di amicizia virile, e fin qui nulla di clamorosamente diverso dai western del tempo.

Ciò che sconvolse il pubblico era il modo di narrare la storia della rapina messa a segno da Pike e dalla sua squadra. Una storia di tradimenti e vendetta, portata avanti da personaggi privi di pietà e raccontata attraverso un linguaggio nuovo. Ogni ripresa al rallentatore, infatti, di cui Peckinpah era maestro, amplificava il senso di vuoto che circondava i protagonisti, ponendo lo spettatore in uno stato di angoscia. Era finita l’epoca dei cowboy dal cuore d’oro. Gli anni ’60 avevano spazzato via le certezze e la paura che il mondo potesse essere distrutto da una nuova guerra era tangibile.

Eppure, secondo lo stesso autore Il mucchio selvaggio non fu solo un calco didascalico dei Sixties. Sam Peckinpah, che morì il 28 dicembre del 1984, seguì quel filo rosso sangue (è il caso di dirlo), imponendo però la sua visione nichilista della vita, alla ricerca di due sole cose: agonia e morte. Una prospettiva originale nel panorama americano, frutto delle mille contraddizioni di grande autore e uomo tormentato. Quando Stratton parla di Peckinpah, infatti, non risparmia né sui complimenti né sulle critiche. Secondo lo scrittore, nessuno a Hollywood era in grado di lavorare ad un film meglio di lui. Sapeva dirigere, scrivere, montare (anche se a dispetto della sua grandezza non ha mai vinto un Oscar). Ma non aveva idea di come vivere senza dissipare il suo talento attraverso alcol e droga.

Ad un certo punto della vita, ormai travolto dalla paranoia indotta dall’abuso di sostanze stupefacenti, se ne andava in giro con una pistola e facendo il lanciatore di coltelli per passare il tempo. Un lanciatore di coltelli che amava Tennessee Williams e che sperava di creare personaggi complessi e profondi come quelli tratteggiati dal drammaturgo. Non stupisca l’ispirazione così alta, perché per Peckinpah era fondamentale la motivazione psicologica che spingeva ogni carattere ad agire in una determinata maniera, anche la più inaccettabile. Proprio per questo non ha mai accettato di aver dato il via ad una serie di autori che hanno trasformato la violenza in vera pornografia.

- STORIE | Storie di cinema di ieri e di oggi

- VIDEO | Qui il trailer originale de Il mucchio selvaggio:

Lascia un Commento