MILANO – Dalla penna di J.R.R. Tolkien una delle pietre miliari della letteratura di tutti i tempi, Il Signore degli Anelli. I tre libri che compongono la saga, pubblicati tra il 1954 e il 1955 sono stati adattati per il cinema tre volte, prima da Ralph Bakshi, poi da Rankin-Bass e infine le più conosciute sono le trasposizioni di Peter Jackson. La compagnia dell’anello, Le due torri e Il ritorno del re. Usciti nei primi anni Duemila, costituiscono un caso unico nell’universo cinematografico per la loro creazione. E, di gran lunga, una delle saghe più lunghe (se ci mettiamo dentro anche Lo Hobbit) e fondamentali della storia del cinema.

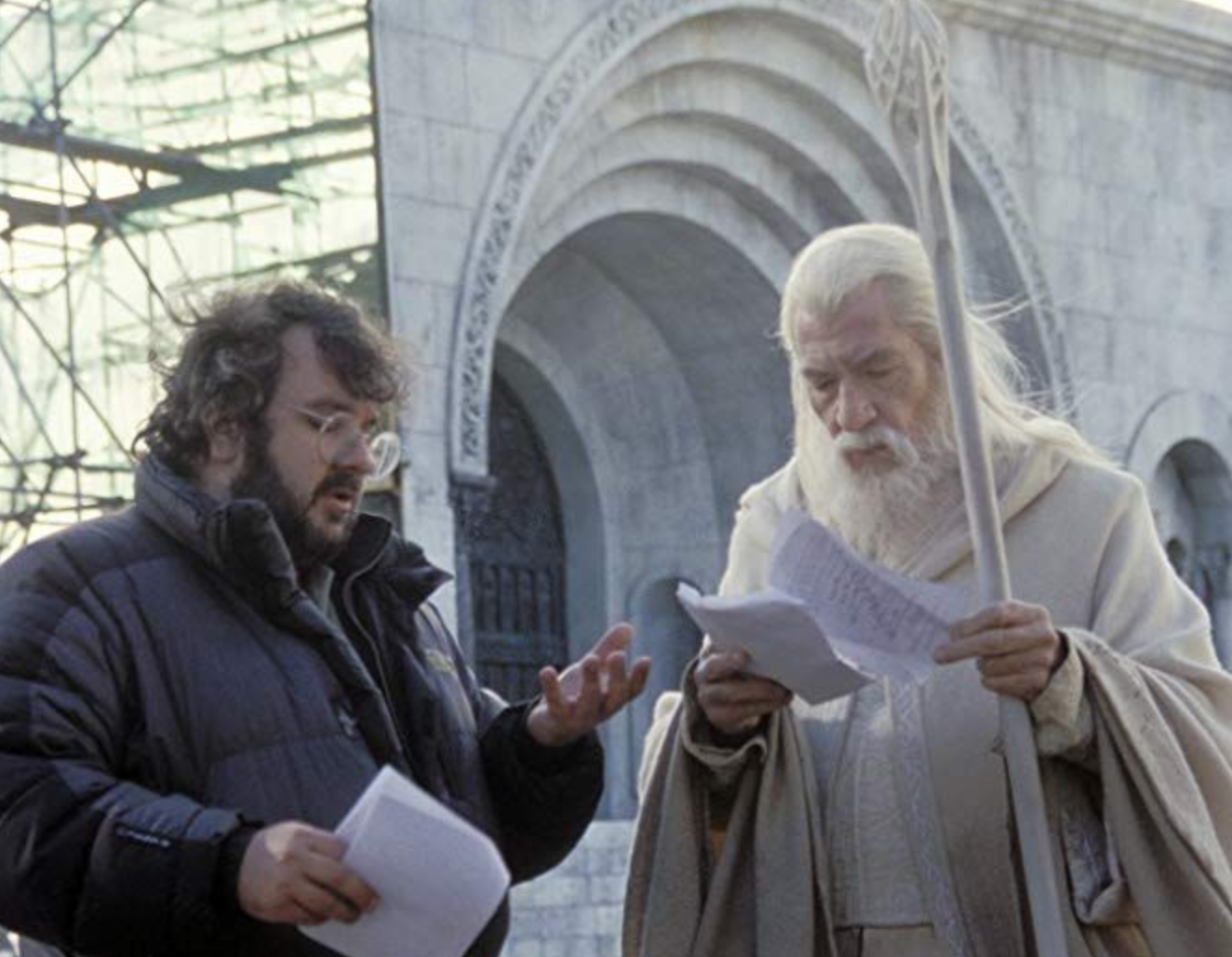

Tentare di seguire le orme di Tolkien non è di certo un’impresa facile ma Jackson, mantenendo alcuni tratti e cambiandone altri, è riuscito a coniugare sullo schermo una delle più grandi epopee fantasy. La lavorazione della saga ha dell’incredibile: i tre film furono girati contemporaneamente tra il 1997 e il 2000, con i set sparsi in diverse zone della Nuova Zelanda e un insegnante di dizione elfica sempre presente, per mantenere il tutto il più vicino possibile alla visione del suo autore. Gli attori, a onor del vero, filmavano una settimana con l’altra scene che si alternavano tra i diversi film, ricostruiti poi con un’impressionante lavoro di montaggio. Non era mai stato fatto prima.

Alcune location, come il Fosso di Helm o la città di Minas Tirith, furono costruiti a mano come modelli e vennero impiegate le più moderne tecnologie di computer grafica ed effetti speciali. Un risultato sorprendente per l’epoca, se si tiene conto che il risultato finale supera ancora di gran lunga molti prodotti che si vedono ai giorni nostri. Ma la realizzazione è solo una minima parte di quell’insieme che ha reso la saga de Il Signore degli Anelli un fenomeno universale. Cosa ci spinge, allora, ad amare così profondamente questa storia? L’intera saga sembra quasi esistere fuori dal tempo: ci racconta di fatiscenti statue scolpite nella pietra e versi spezzati che parlano di nomi antichi.

La fine ad una storia che è iniziata molto tempo prima di quando l’abbiamo conosciuta. Ne raccogliamo le fila all’inizio dell’ultimo viaggio, con una struggente malinconia che si riflette in ogni momento: dalla canzone elfica di Aragorn, in una solitaria notte, al brusco riassunto della vita di Elrond nella Terra di Mezzo – “Ho visto molte sconfitte e molte vittorie vane” -, dalle gelide profondità di Moria fino alla tristezza negli occhi di Galadriel, da Luthién ad Arwen e quella Contea che profuma di casa. Allora, prima Tolkien e poi Jackson, ci fanno desiderare gli echi dimenticati di una storia, di una vita che non abbiamo mai avuta.

E in mezzo a tutto, il messaggio della storia di Frodo è la fragile, indistruttibile forza della speranza. Del resto, non tutti coloro che vagano sono perduti. Il mondo è indubbiamente pieno di pericoli e in esso ci sono molti luoghi oscuri. Ma, alla fine del viaggio, resiste qualcosa che si chiama luce, perché nonostante l’amore sia macchiato dal dolore, riesce a cresce ancora più forte. Questa è la magia che scorre tra i sentieri, i boschi e le montagne della Terra di Mezzo. Per ricordarci che, alla fine, “C’è ancora del buono in questo mondo, Padron Frodo, e vale la pena lottare per esso”.

Lascia un Commento