Nel 1969, Rainer Werner Fassbinder mette in scena La Bottega del Caffè di Goldoni a Brema, per poi riprenderla l’anno successivo in un adattamento televisivo realizzato a Monaco con l’Antiteater. Ma più che una messinscena, è una vera e propria riscrittura. Il giovane regista tedesco, allora poco più che ventenne, penetra il tessuto del classico goldoniano per risemantizzarlo alla luce della sua visione del mondo: un universo in cui sfruttamento, dominio e incomunicabilità si annidano nei rapporti più quotidiani e banali.

La bottega, nel suo lavoro, non è più uno snodo sociale vivace ma un microcosmo grigio e logoro, allegoria di una società borghese in decomposizione. Gli interni spogli, i personaggi svuotati di ogni idealismo, la recitazione piana e monocorde raccontano un mondo dove la noia, la solitudine e la ripetizione hanno ucciso ogni possibilità di cambiamento. Solo Trappola, figura marginale nella commedia originale, acquista centralità simbolica come personaggio positivo e sincero, vittima sacrificale di un sistema ormai corrotto. Nel trattamento di Fassbinder, i caratteri femminili – Lisaura, Vittoria, Placida – ricevono nuova forza: sono corpi animati da desiderio e passione, sebbene ancora subordinati a un universo maschile. Anche Don Marzio cambia volto: da figura grottesca e pettegola si trasforma in un doppio malinconico dell’autore, complice innocente-colpevole in un sistema dove il male è sistemico più che personale. L’operazione è radicale anche nei finali. Fassbinder rifiuta ogni riconciliazione: Eugenio e Vittoria non si redimono, Pandolfo non viene punito, Don Marzio resta. La società che Goldoni sembrava voler riequilibrare attraverso la commedia, qui è lasciata in tutta la sua ambiguità morale. Il regista rinuncia a offrire modelli positivi o soluzioni narrative: “il cambiamento”, sembra dirci, “non deve accadere nell’opera, ma nella realtà”.

Il video televisivo, oggi quasi introvabile, è girato con uno stile anti-spettacolare, fatto di quadri fissi, dialoghi rarefatti e una regia che privilegia lente carrellate e inquadrature insistite. C’è il sapore del cinema di Straub, ma anche l’inizio di una poetica personale che anticipa tutta la produzione fassbinderiana: una narrazione dove l’azione si spegne nella parola, e la parola si svuota nella routine. Questa lettura ha lasciato un’impronta duratura, influenzando profondamente anche gli allestimenti teatrali italiani successivi. La bottega non è più il cuore pulsante della comunità, ma una zattera lambita da un’acqua fangosa, dove galleggiano passerelle instabili, simbolo di un’umanità ormai inabissata nel vuoto morale del presente.

LEGGI ANCHE

OPINIONI I Pasolini fra cinema e teatro di poesia

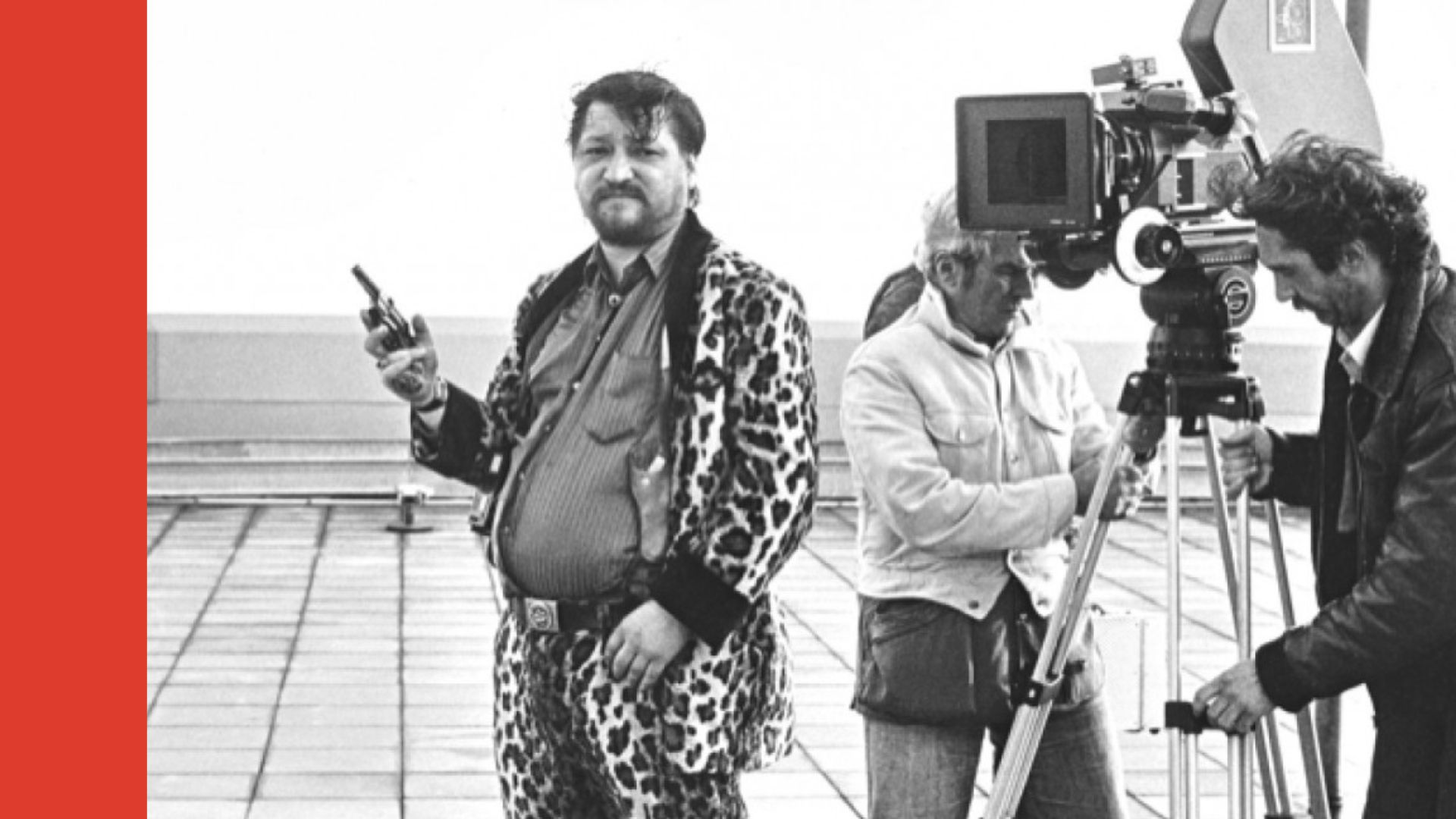

VIDEO | Giancarlo Giannini: «Io, Fassbinder, Coppola e quella volta con Marlon Brando

Le Iene | Tra Madonna e Keitel, alle origini del mito di Quentin Tarantino

Lascia un Commento