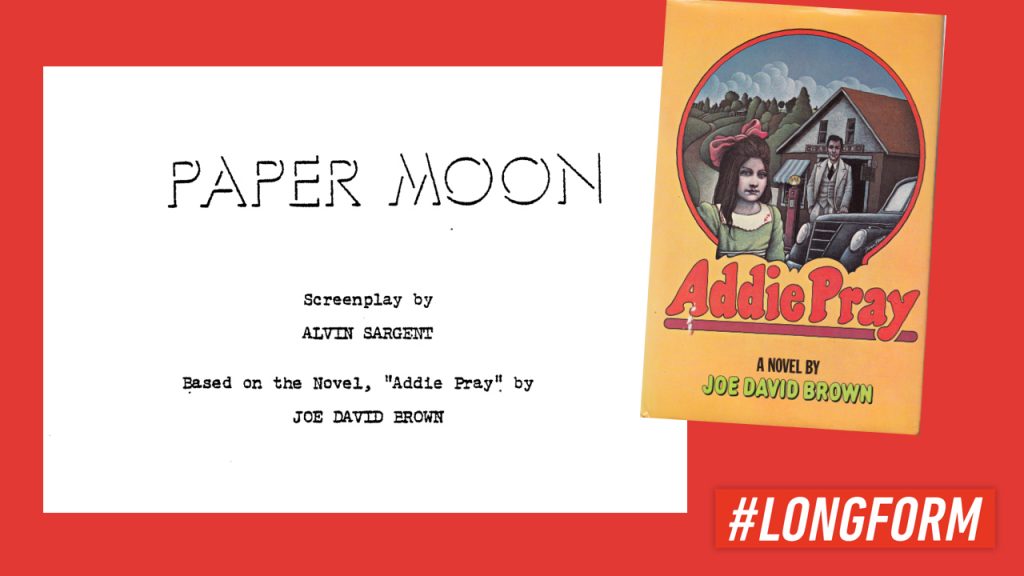

ROMA – No, a Peter Bogdanovich non piaceva affatto quel titolo (Addie Pray) che stava sulla copertina del romanzo di Joe David Brown del 1971. La storia però lo affascinava, quella sì. La sentiva sua. L’America rooseveltiana nel pieno della Grande Depressione vista dagli occhi di un’insolita ed originale dinamica padre-figlia e raccontata attraverso un viaggio on-the-road. Era un altro però il titolo che solleticava la sua immaginazione: Paper Moon – Luna di carta. Un titolo suggestivo, fiabesco. Talmente dolce alla bocca che secondo Orson Welles – che di Bogdanovich fu amico, guida, e mentore registico – non avrebbe nemmeno avuto bisogno di una locandina per la campagna marketing: a calamitare il pubblico in sala ci avrebbero pensato quelle due sole musicali parole. Ironia della sorte è proprio da una canzone che Bogdanovich rubò le parole del suo magnetico titolo: It’s Only a Paper Moon.

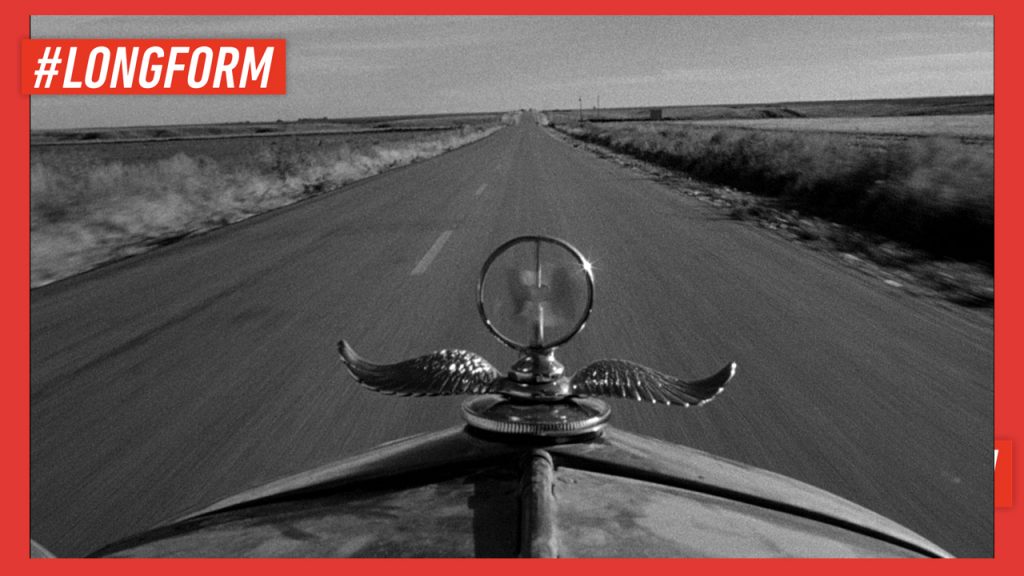

Canzone popolare del 1933 musicata da Harold Arlen e scritta da Yip Harburg e Billy Rose. Un evergreen di cui esistono le più svariate cover (Ella Fitzgerald, Perry Como, Bing Crosby, Miles Davis, Nat King Cole, Chet Baker, Frank Sinatra, James Taylor ecc.), e che il regista inserisce delicatamente, in dissolvenza, sui titoli di testa di Paper Moon. Del resto è sempre stato attratto dal passato Bogdanovich, affetto da quel senso di mancanza della tipica nostalgie greimasiana (da Algiridas J. Greimas, il semiologo e linguista nda) per cui: «Ho più affinità per il passato. Dal momento che ne sono più interessato, mi viene più facile raccontarlo». Da qui la scelta di quel bianco e nero già sperimentato nel 1971 su L’ultimo spettacolo e che in Paper Moon è consolidamento e propulsione dei narrativi intenti nostalgici.

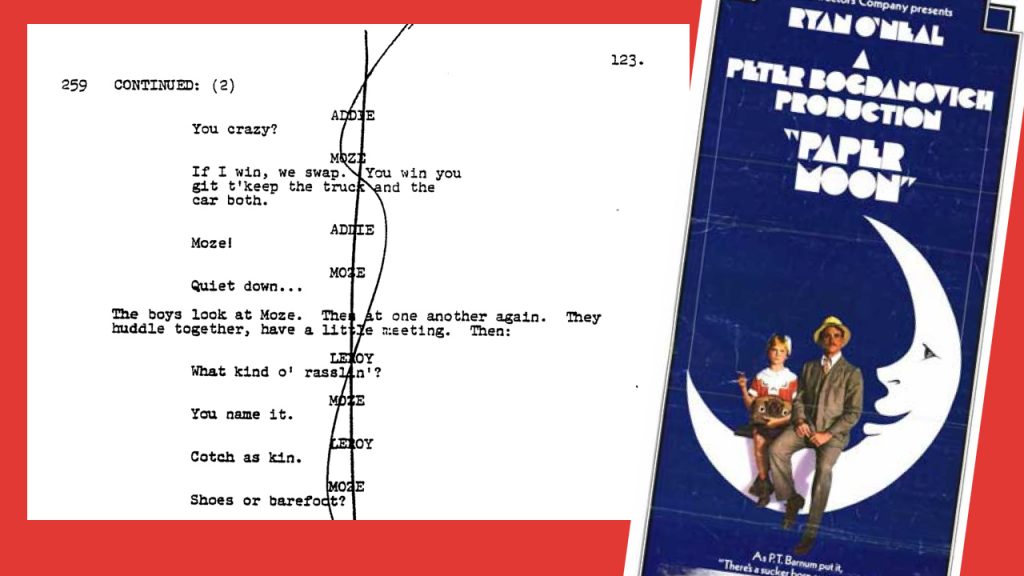

Eppure, nonostante la ricercatezza e l’ontologica voglia di passato, sembrerebbe che Bogdanovich non avesse grande fiducia nel successo di Paper Moon. Ad un certo punto, proprio alle pendici della pre-produzione, sembrava perfino volervi rinunciare. Sarebbe dovuto subentrare John Huston alla regia, che di Addie Pray ne aveva intuito il potenziale e alla prima lettura del copione aveva subito immaginato Paul Newman e la figlia Nell come Moses Pray ed Addie Loggins. Nulla di tutto ciò accadde. E fu un bene. Perché se Paper Moon è poi diventato una delle più vivaci opere della New Hollywood è soprattutto grazie ai Moses ed Addie scelti da Bogdanovich, o per meglio dire da Polly Platt. Fu infatti la produttrice, sceneggiatrice, scenografa, costumista, nonché moglie di Bogdanovich a consigliare al marito di ingaggiare Ryan O’Neal e sua figlia Tatum per i ruoli principali dopo il successo di Ma papà ti manda sola?

Ryan accettò la proposta entusiasticamente. Riteneva Paper Moon non soltanto un piccolo passo in avanti con cui allontanarsi sempre dalla scomoda eredità del melenso Love Story, ma anche un’irripetibile opportunità genitoriale: «Non avrei mai fatto il film senza Tatum. Nessun padre e figlia possono entrare in contatto come con l’intensità di un film. E in un certo senso la storia è un parallelo delle nostre vite». Per chi non lo sapesse, Tatum era la secondogenita del matrimonio di Ryan con Joanna Moore. Un matrimonio breve (1963-1967) di cui i figli – Tatum in particolare – subirono gli indelebili segni di orribili abusi psicologici. Un’unione infelice infine esplosa in un violento divorzio che vide la Moore perdere la custodia dei figli per via delle sue acute dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti. Insomma tante, forse troppe, le vite già vissute da Tatum nei primi quattro anni.

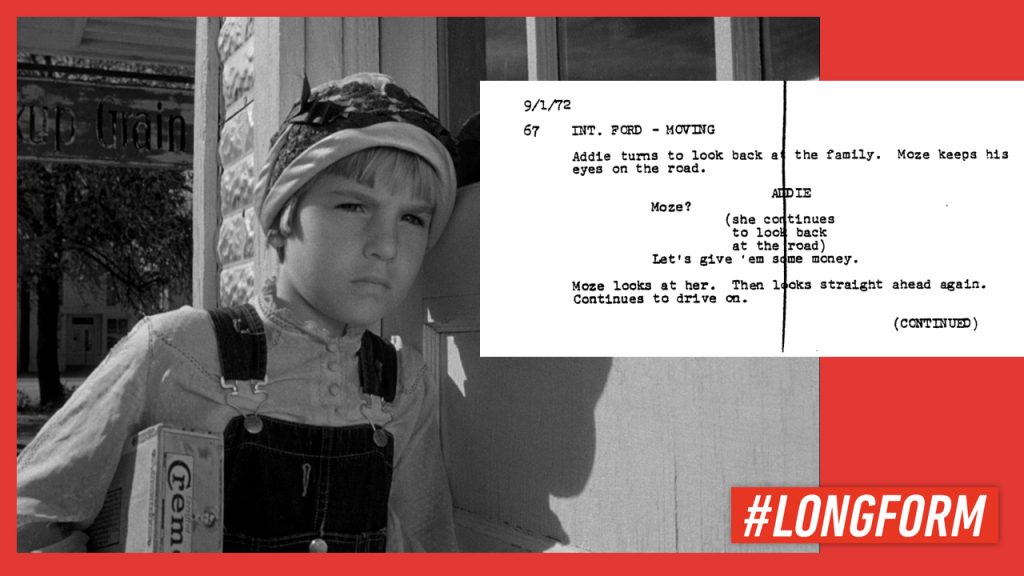

Da qui la scelta di prendere parte a un Paper Moon salvifico – almeno nelle intenzioni di Ryan – con cui ricostruire l’armonia familiare. Ed è ciò che accadde, almeno per la durata della lavorazione. Attraverso un viaggio declinato secondo l’accezione fordiana di esplicitazione scenica dell’evoluzione degli archi narrativi di Moses ed Addie, infatti, Bogdanovich dà vita ad un gioco di mimesi tra realtà e finzione con cui sguinzagliare l’alchimia di un padre e di una figlia sotto il cielo del Missouri. Sì, c’è tanto cuore in Paper Moon. Qualcosa che va oltre il bianco e nero e oltre anche quel campo/controcampo a perdita d’occhio che contraddistingue il poetico climax in un’America depressa, ma non arida di sentimenti. Piuttosto nel modo in cui, in pieno secondo atto – e ad appena otto anni – Tatum/Addie elabora il dolore di un’infanzia infelice ricercando sé stessa nel riflesso di uno specchio con cui giocare da adulta imitando pose e movenze di una madre scenica ben più autentica e amorevole di quella reale. Pura catarsi filmica che diede colore e sostanza a una performance costruita sulla spontaneità (letteralmente!).

Bogdanovich rivelò anni dopo come, pur di riuscire a cogliere la naturalezza che rese poi memorabile Tatum, certe scene furono ripetute allo sfinimento. Un’esperienza che il regista non si sforzò a definire miserabile ma che non va ad inficiare in alcun modo sulla valenza di Paper Moon o sul lavoro compiuto da Tatum. Di sicuro non per i membri dell’Academy che nel 1974, a fronte di quattro nomination (tra cui sceneggiatura non originale), assegnarono a Tatum O’Neal l’Oscar come attrice non protagonista rendendola la più giovane di sempre a vincere la statuetta. Un traguardo che in realtà non fu accolto nel migliore dei modi dalla famiglia O’Neal. Come riportato dalla stessa Tatum nella sua autobiografia dal titolo Paper Life, quando Ryan scoprì che tra i candidati figurava il nome di Tatum e non il suo la prese a calci sul set di Barry Lyndon.

Nemmeno a dirlo, quel 2 aprile del 1974 al Dorothy Chandler Pavilion di Los Angeles, nessuno dei due genitori accompagnerà la piccola Tatum nel giorno più importante della sua carriera. Proprio come per Redmond Barry però anche per Ryan O’Neal il fato avrà in serbo qualcosa di ironico. Diciamolo pure: un certo contrappasso karmico. Non soltanto infatti si ritroverà a dividere nuovamente la scena con Tatum (e il figlio maggiore Griffin e la madre Patricia) nel successivo e meta-filmico Vecchia America di Bogdanovich ad appena tre anni di distanza da Paper Moon, ma – e questo nonostante gli evidenti, e ingenti (e vani) sforzi artistici – finirà con l’indossare ancora una volta gli odiati e temuti panni di Oliver Barrett nell’indesiderato sequel di Love Story del 1978 (Oliver’s Story).

Per Bogdanovich sarà invece il proseguo di un cammino registico interessante e variegato con cui valorizzare i talenti di Cybill Shepherd e Ben Gazzara attraverso strepitose e vivaci commedie sempreverdi. Nel lanciare in modo narrativamente originale la stella di Tatum O’Neal, Paper Moon richiamò l’attenzione di cinefili e cineasti di tutto il mondo tra cui un ammiratore eccellente in terra europea: Wim Wenders. Il regista tedesco però, temendo l’accusa di plagio di Bogdanovich al suo Alice nelle città, era sul punto di annullare il progetto. A fargli cambiare idea ci avrebbe pensato un vecchio saggio come Samuel Fuller – che di Wenders fu mentore al pari di Nicholas Ray – offrendogli degli spunti con cui distanziarsi narrativamente dall’opera di Bogdanovich e creare altro. Wenders decise di ascoltare Fuller e diede il via alla sua Trilogia della Strada. Ma questa è già un’altra storia…

Lascia un Commento